2025年9月14日

ひき逃げに気づかなかった場合は犯罪?警察から連絡がきたときの対処方法

ある日突然、警察から「ひき逃げ事件の件で」と電話がかかってきたら、誰でも冷静ではいられないでしょう。

「事故を起こした覚えはないのに」「もしかしたら、あの時のことだろうか」と、頭の中が真っ白になり、これからどうなってしまうのかと強い不安に襲われるかもしれません。

特に、事故を起こした認識がまったくない場合、なぜ自分が疑われているのか、どう対応すれば良いのかわからず、混乱してしまうのは当然のことです。

この記事では、法律の専門家として、ひき逃げとはどのような行為を指すのか、そして「気づかなかった」という主張が法的にどう扱われるのかを、根拠となる法律を示しながら、できる限りわかりやすく解説します。

もし今、ご不安な気持ちで情報を探されているのであれば、まずは落ち着いてこの記事を読み進めてください。そして、ご自身の状況を整理し、今後どうすべきかを考えるための一助となれば幸いです。

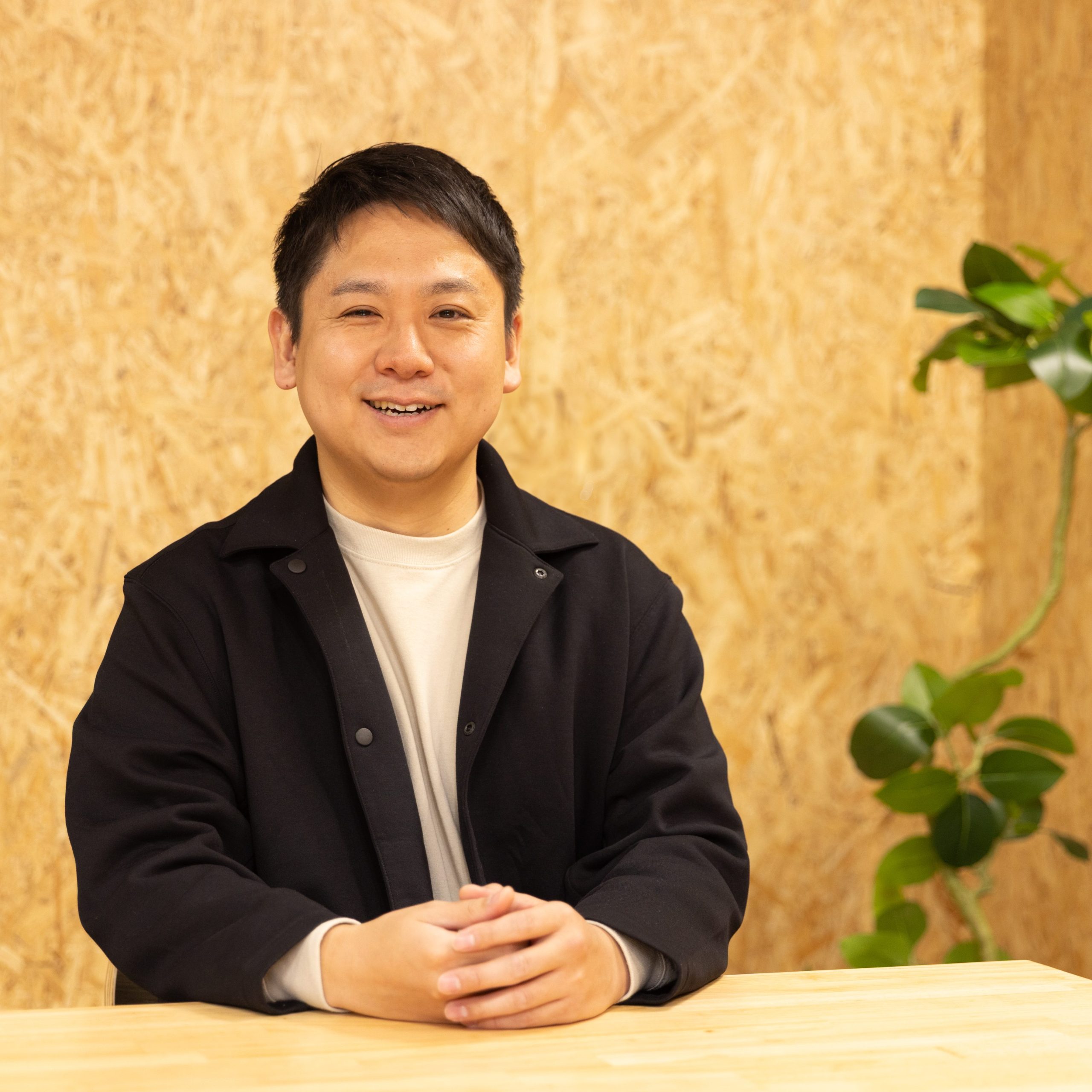

コラム作成者の紹介

愛媛県松山市のnac刑事法律事務所

弁 護 士 中 村 元 起

“元検察官(検事)”としての経験を活かし、起訴する側の事情や刑事事件の筋(流れ)を正確に読み取り、詳しく、かつ、分かりやすくお伝えします。また、刑事事件の経験が豊富なため、今後の展開や相手方の動向の先読みを行い、最適な解決方法のご提案が可能です。

弁護士紹介のページに、自己紹介を兼ねて経歴を記載しております。

愛媛県のみならず、全国各地から相談・依頼を承っておりますので、ご希望の方はお気軽にご連絡ください。

1. ひき逃げ(救護義務違反)とは

一般的に「ひき逃げ」と呼ばれる行為は、法律上、主に「救護義務違反」を指します。

これは、交通事故によって人を死傷させたにもかかわらず、法律で定められた義務を果たさずに現場から立ち去る行為のことです。

重要なのは、この義務は事故の当事者となった運転者すべてに課せられるという点です。

事故の原因がどちらにあったか、つまり過失の有無にかかわらず、負傷者がいる可能性のある事故に関わった運転者は、必ずその場で車を停め、適切な対応をとらなければなりません。

1-1. ひき逃げの刑罰

ひき逃げ事件では、単一の罪だけでなく、複数の犯罪が成立する可能性があります。

まず、関連する犯罪とそれぞれの刑罰の概要を以下の表でご確認ください。

| 犯罪名 | 根拠法 | 法定刑 |

| 救護義務違反 | 道路交通法第117条 | 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

| 報告義務違反 | 道路交通法第119条 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |

| 過失運転致死傷罪 | 自動車運転処罰法第5条 | 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 |

| 危険運転致死傷罪 | 自動車運転処罰法第2条 | 負傷:15年以下の懲役 / 死亡:1年以上の有期懲役 |

これらの犯罪はそれぞれ独立しており、事案によっては複数が同時に成立し、より重い刑罰が科される可能性があります。

以下で、それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

1-1.1. 救護義務違反

交通事故の運転者に課せられる最も重要な義務が「救護義務」です。

これは、道路交通法第72条に明確に定められています。

道路交通法 第七十二条(交通事故の場合の措置) 車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)があったときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

この条文にある「直ちに」という言葉は、非常に厳格に解釈されます。

事故後、たとえ短時間であっても、負傷者の救護とは無関係な自己の利益を優先する行動(例えば、飲酒の発覚を恐れて飲み物を買いに行くなど)をとった場合、その時点で救護義務違反が成立する可能性があると裁判所が判断した例もあります。

パニックになって少し離れた場所に車を停めてから戻る、といった行動も、状況によっては義務違反と見なされるリスクがあります。

1-1.2. 過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪

ひき逃げは、事故後の対応に関する犯罪ですが、それに加えて、事故そのものを引き起こしたことに対する刑事責任も問われます。

これには主に「過失運転致死傷罪」と「危険運転致死傷罪」の二つがあります。

過失運転致死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称:自動車運転処罰法)の第5条に定められています。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第五条(過失運転致死傷) 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

これは、脇見運転や前方不注意など、運転上の不注意(過失)によって人身事故を起こした場合に適用される犯罪です。

一方、危険運転致死傷罪は、同法の第2条に定められており、より悪質で危険な運転行為が対象となります。

同法 第二条(危険運転致死傷) 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。

具体的には、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態での走行や、制御不能な高速度での走行などがこれにあたります。

ひき逃げ事件では、これら事故原因の罪と、現場から立ち去った救護義務違反の罪が合わさって、最終的な処罰が決定されることになります。

2. 救護義務違反と報告義務違反は両方ひき逃げのこと?

「ひき逃げ」という言葉は、実は二つの異なる義務違反を含んでいます。

一つはこれまで説明してきた「救護義務違反」、もう一つは「報告義務違反」です。

これらはどちらも道路交通法第72条に定められた、事故当事者の重要な義務です。

道路交通法 第七十二条(交通事故の場合の措置) …この場合において、当該車両等の運転者…は、…直ちに最寄りの警察署…の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

つまり、運転者は負傷者を助けるだけでなく、必ず警察に事故の発生を報告する義務があります。

たとえ被害者が「大丈夫だから」と言ってその場を去ろうとしたり、当事者同士で連絡先を交換して「示談」のような話になったりしても、警察への報告義務が免除されることはありません。

この報告義務は、単なる手続きではなく、交通の安全と秩序を維持するための社会的な責任です。

愛媛県でも、交通安全県民総ぐるみ運動などを通じて、すべての運転者に対し、事故発生時の警察への即時報告の重要性が繰り返し呼びかけられています。

救護義務と報告義務、この二つを両方果たして初めて、運転者は法的な責任を全うしたことになります。

3. 救護義務違反にあたる行為

どのような行為が救護義務違反と判断されるのでしょうか。運転者自身に違反のつもりがなくても、結果的にひき逃げと見なされてしまうケースは少なくありません。

ここでは、具体的な事例をいくつかご紹介します。

3-1. 相手が大丈夫と言ったためその場から離れた

事故の相手方が興奮していたり、その場では痛みを感じなかったりして「大丈夫です」「急いでいるので」と言い、立ち去ってしまうことがあります。

しかし、この言葉を鵜呑みにして警察や救急に連絡せずその場を離れると、救護義務違反に問われる可能性があります。

事故直後は当事者も動転しており、冷静な判断ができないことが多いです。

後からむち打ちや内出血などの症状が現れることも少なくありません。被害者の言葉にかかわらず、運転者には負傷の有無を客観的に確認し、必要な救護措置を講じる義務があります。

最低でも救急車を呼び、警察に報告することが不可欠です。

3-2. 接触していないものの相手が転倒した

自車が直接相手に接触していなくても、ひき逃げが成立する場合があります。

例えば、急な進路変更をしたために、隣を走っていたバイクや自転車が驚いて転倒し、運転者が怪我をしたようなケースです。

道路交通法の救護義務は、「車両等の交通による」人の死傷があった場合に発生します。

物理的な接触がなくても、自身の運転行為が原因で相手が負傷したのであれば、事故の当事者として救護義務を負うことになります。

3-3. 停車できずその場から離れた

事故を起こしてしまい、パニックになってすぐには停車できず、しばらく走行してから車を停めるケースもあります。

また、交通量が多い道路で「安全な場所が見つからなかった」という理由で現場から離れてしまうこともあるかもしれません。

しかし、法律が求めるのは「直ちに」運転を停止することです。可能な限り速やかに安全を確保して停車し、現場に戻る必要があります。

理由なく現場から大きく離れたり、戻るのに時間がかかったりすると、救護義務を放棄し、逃走したと判断される危険性が高まります。

3-4. 事故の原因が相手にあるから離れた

事故の原因が明らかに相手側にあると確信している場合でも、救護義務が免除されることはありません。

例えば、歩行者が赤信号を無視して飛び出してきたために衝突してしまったようなケースです。

繰り返しになりますが、救護義務は事故の過失割合とは無関係に、すべての当事者に課せられます。

たとえ相手に100%の非があると思っても、負傷者がいる以上、その場を離れればひき逃げ(救護義務違反)が成立してしまいます。

4. ひき逃げに気づかなかった場合は犯罪にあたるのか

この記事の核心である、「事故に気づかなかった」場合、法的にはどのように扱われるのでしょうか。

これは、犯罪の成立における「故意」という概念が関わってくる、非常に重要な問題です。

4-1. 認識していなければひき逃げにならない

原則として、日本の刑法では「故意」、つまり「罪を犯す意思」がなければ犯罪は成立しません。

ひき逃げ(救護義務違反)の場合、その故意とは「交通事故を起こし、人を死傷させたかもしれない」という認識があったにもかかわらず、あえて救護せずに立ち去る意思を指します。

したがって、運転者が事故の発生自体にまったく気づいておらず、人を負傷させたという認識も一切なかった場合、ひき逃げの故意が認められず、救護義務違反や報告義務違反の罪は成立しないことになります。

例えば、非常に軽微な接触で、走行音や振動などから事故を客観的に認識することが困難だったと認められれば、犯罪は不成立となる可能性があります。

4-2. ひき逃げに気づかなかったという言い分が認められないケース

しかし、「気づかなかった」と主張すれば、常にひき逃げにならないというわけではありません。

運転者本人がどう思っていたかという主観的な事情だけでなく、客観的な証拠に基づいて、裁判所は「本当に気づかなかったのか」を厳しく判断します。

捜査機関や裁判所が注目するのは、「通常の注意力を持った運転手であれば、事故に気づけたはずの状況だったか」という点です。

以下のような客観的な状況があれば、「気づかなかった」という主張が認められない可能性が高くなります。

- 衝突時の音や衝撃が大きい: 「ドン」という大きな音がしたり、車体が明らかに揺れたりした場合。

- 車両に目立つ損傷がある:フロントガラスのひび割れ、バンパーのへこみ、ミラーの破損など、運転席から確認できる損傷がある場合。

- 事故後の不自然な運転:事故現場で急に減速したり、一度停車しようとしたりした痕跡がドライブレコーダーなどに残っている場合。

- 被害者の状況:被害者が大きな声を上げたり、転倒して路上に倒れていたりした場合。

- 周囲の環境: 深夜の静かな住宅街など、わずかな音でも聞こえやすい状況だった場合。

これらの証拠から、「事故を認識できたはずだ」と判断されると、たとえ本人が否定しても「未必の故意」(事故かもしれないと思ったが、構わず走り去った)があったと認定され、ひき逃げが成立することがあります。

4-3. ひき逃げに気づかなかった場合の刑罰

もし、「気づかなかった」という主張が客観的な証拠によっても裏付けられ、ひき逃げの故意がなかったと認められた場合、救護義務違反や報告義務違反の罪で処罰されることはありません。

ただし、注意が必要なのは、これで全ての刑事責任がなくなるわけではないという点です。

ひき逃げにはならなくても、事故を起こしたこと自体の責任、つまり「過失運転致死傷罪」に問われる可能性は残ります。

この罪は、不注意(過失)によって成立するため、事故に気づいていたかどうか(故意)は関係ありません。

5. ひき逃げで警察から連絡がきたときの対処方法

警察から突然連絡があれば、誰でも動揺してしまいます。

しかし、ここでの初期対応が、その後の展開を大きく左右する可能性があります。

まずは深呼吸をして、冷静に対応することが何よりも重要です。

5-1. ひき逃げしたことに気づいていた場合

事故を起こしてしまい、動揺してその場を離れてしまったという自覚がある場合、警察からの連絡を無視したり、嘘をついたりするのは絶対に避けるべきです。

それは事態を悪化させるだけです。

電話では、「捜査には協力しますが、まずは弁護士に相談してからお話しさせてください」と伝え、具体的な話をするのは避けましょう。

正直に話すことは大切ですが、法的に不利益な発言をしてしまう前に、専門家である弁護士の助言を求めることが賢明です。

5-2. ひき逃げしたことに気づいていない場合

まったく身に覚えがない場合でも、感情的に「やっていない」と反論するのは得策ではありません。

まずは警察が指摘する事故の日時、場所、状況などを冷静に聞き取り、メモを取りましょう。

その上で、「そのような認識はありませんが、お話は伺います。ただ、重要なことですので、一度弁護士に相談してから改めてご連絡します」と伝え、即答は避けるべきです。

自分の記憶違いの可能性もゼロではありませんし、どのような疑いがかけられているのかを正確に把握し、弁護士と共に対応を検討することが重要です。

6. ひき逃げしたのに警察から連絡がこない場合の対処方法

事故を起こしたかもしれないという不安を抱えながら、警察からの連絡を待つ時間は、精神的に非常につらいものです。

このような状況では、ただ待つのではなく、自ら行動を起こすことが、結果的に良い方向につながる場合があります。

6-1. ひき逃げした直後であれば戻る

もし現場を離れてから、まだそれほど時間が経っていない場合(数分〜数十分程度)、勇気を出してすぐに現場へ戻ることが最善の選択となることがあります。

現場に戻り、警察官や救急隊員がいれば、正直に事情を説明しましょう。

一度は現場を離れたという事実は消えませんが、自ら戻って義務を果たそうとした姿勢は、反省の情を示すものとして、後の処分において有利に考慮される可能性があります。

6-2. 連絡がくるまえに自首をする

事故から時間が経過してしまった場合や、現場に戻る勇気がない場合は、「自首」を検討することも一つの重要な選択肢です。

自首とは、捜査機関が犯人を特定する前に、自ら罪を申告し、処分を委ねることを言います。

自首が成立すると、刑法に基づき刑が軽くなる可能性があります。

何より、いつ逮捕されるかわからないという不安な日々から解放され、自らの意思で責任と向き合うことができるという精神的なメリットは大きいでしょう。

ただし、自首をする際は、必ず事前に弁護士に相談してください。

弁護士に付き添ってもらうことで、取り調べで不利な供述をしてしまうのを防ぎ、法的に適切な形で手続きを進めることができます。

7. 警察からの連絡をそのままにしていると逮捕される?

警察からの出頭要請などを無視し続けると、どうなるのでしょうか。

結論から言うと、逮捕される可能性が非常に高まります。警察からの連絡に応じないという行為は、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があると判断される大きな理由となるからです。

7-1. ひき逃げの検挙率

「気づかれなければ大丈夫」と考えてしまうかもしれませんが、その考えは非常に危険です。

現代の日本では、ひき逃げ犯が捕まる確率は極めて高いのが現実です。

法務省が公表している公式統計を見てみましょう。

令和6年版犯罪白書によると、令和5年におけるひき逃げ事件の検挙率は72.1%に達しています。死亡事故に限れば、検挙率はおおむね90%を超える高水準で推移しています。

街中の防犯カメラや、他の車のドライブレコーダー、目撃者の証言など、捜査の手がかりは至る所にあります。この高い検挙率が示すように、「逃げ切れる」と考えるのは現実的ではありません。

むしろ、捜査機関に特定されてからでは、反省していないと見なされ、より厳しい処分につながる可能性が高まります。

7-2. ひき逃げで逮捕後の流れ

万が一、ひき逃げの容疑で逮捕されてしまった場合、刑事手続きは以下のように進んでいきます。

- 逮捕(〜72時間) 警察は逮捕後48時間以内に、被疑者の身柄を検察官に送致します。その後、検察官は24時間以内に、被疑者の身柄拘束を続ける「勾留」を裁判所に請求するか、釈放するかを判断します。

- 勾留(10日間〜最大20日間) 裁判官が勾留を認めると、被疑者は原則として10日間、警察署の留置場で身柄を拘束されます。捜査が続行される必要がある場合、検察官はさらに最大10日間の勾留延長を請求できます。

- 起訴・不起訴の決定 検察官は、勾留期間中に捜査を尽くし、被疑者を刑事裁判にかける「起訴」とするか、裁判にかけない「不起訴」とするかを最終的に決定します。

この間、家族との面会も制限されることが多く、被疑者は孤立した状況で厳しい取り調べを受けることになります。

この流れの中で、早い段階で弁護士のサポートを得ることが、身柄の早期解放や不起訴処分の獲得に向けて極めて重要になります。

8. ひき逃げに気づかず警察から連絡がきたら、まず弁護士へ相談しよう

ここまで解説してきたように、ひき逃げ事件は、たとえ「気づかなかった」としても、客観的な状況次第では犯罪が成立しうる、非常にデリケートで複雑な問題です。

警察から連絡が来た時点で、事態はすでに法的な手続きの段階に入っています。

ご自身やご家族だけで対応するには、精神的な負担も、法的なリスクもあまりに大きいと言えるでしょう。

このような時こそ、刑事事件を専門とする弁護士に相談することが、ご自身の未来を守るための最善の一手となります。

弁護士は、以下のような具体的な活動を通じて、あなたを力強くサポートします。

- 的確な法的アドバイスの提供:あなたの状況を詳しくお伺いし、「気づかなかった」という主張が認められる可能性や、今後の見通しについて、専門的な見地からアドバイスします。

- 有利な証拠の収集:「気づかなかった」ことを裏付ける客観的な証拠(車両の損傷が軽微であることの専門家による鑑定、走行ルートの確認など)を収集し、捜査機関に提出します。

- 被害者との示談交渉:弁護士が代理人として、被害者の方へ誠心誠意の謝罪と適切な賠償を行い、示談を成立させることを目指します。被害者との示談が成立していることは、検察官が起訴・不起訴を判断する上でも、裁判官が刑の重さを決める上でも、非常に重要な要素となります。

- 検察官や裁判官への働きかけ: 勾留されないよう、あるいは起訴されないよう、検察官や裁判官に対して、反省の情や示談の成立といった有利な事情を説得的に主張します。

警察からの連絡は、決して放置してはいけません。しかし、一人で抱え込む必要もありません。

まずは専門家である弁護士に相談し、冷静に、そして適切に対応していくことが、解決への第一歩です。

9. お悩みなら、弁護士にご相談ください

警察から連絡があり、「ぶつかった認識はなかった」と伝えたものの、ひき逃げ(救護義務違反)の疑いをかけられ、今後の手続きに大きな不安を感じていらっしゃるのではないでしょうか。

ひき逃げは、被害者の怪我の程度によっては、非常に重い処罰が科される可能性のある犯罪です。

ご自身にぶつかった認識がなくても、捜査が進み、起訴されてしまうケースも少なくありません。

不起訴処分や、執行猶予付きの判決など、ご自身にとって有利な結果を得るためには、被害者の方との示談交渉や捜査機関への適切な対応が不可欠です。

そのためにも、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談し、早期に対応を始めることが極めて重要です。

当事務所では、LINEでのご相談も受け付けております。

全国どこにお住まいの方からのご相談にも対応しておりますので、今後の見通しや、取るべき対応について、具体的なアドバイスをさせていただきます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

【コラムをご覧になった方へ】

LINEまたはお問い合わせフォームからご予約の際に「コラムを見た」とお伝えいただきますと、通常30分5,500円の初回相談を、60分5,500円でご案内いたします。

ひき逃げ事件では、今後の見通しや示談交渉など、ご不安な点や確認したいことが多くなります。

時間を気にせずお話しいただけるよう設けた特典ですので、ぜひご活用ください。

※お電話でのお問い合わせは電話代行サービスにて承っております。

そのため、お電話口で本特典についてお申し出いただいても対応いたしかねます。

また、特典の詳細についてお電話でお尋ねいただいてもお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。大変恐れりますが、特典をご利用の際は、必ずLINEまたはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※ご相談内容が当事務所のサポート範囲外である場合や、弁護士の都合によりご相談をお受けできないこともございます。

あらかじめご了承ください。