2025年8月1日

在宅起訴とは?要件や実刑の確率、流れをわかりやすく解説

ある日突然、警察から連絡があり、捜査の対象となってしまった。

逮捕はされていないけれど、これからどうなるのだろうか。起訴されて裁判になるのだろうか。

もし有罪になったら、刑務所に行かなければならないのだろうか。

そのような拭いきれない不安な気持ちで、このページをご覧になっているのかもしれません。

逮捕や勾留といった身体拘束を受けずに捜査が進む事件を「在宅事件」と呼びます。

そして、在宅事件のまま検察官が起訴の判断をした場合、「在宅起訴」というかたちで刑事裁判へと進むことになります。

この記事では、在宅起訴とはどのようなものか、どのような場合に在宅起訴になるのか、そして在宅起訴された後の流れや、不利益を避けるために何ができるのかについて、法律の専門家がわかりやすく解説します。

先の見えない不安を少しでも和らげ、ご自身の状況を正しく理解するための一助となれば幸いです。

そして、最も重要なことは、一人で抱え込まずに専門家へ相談することです。

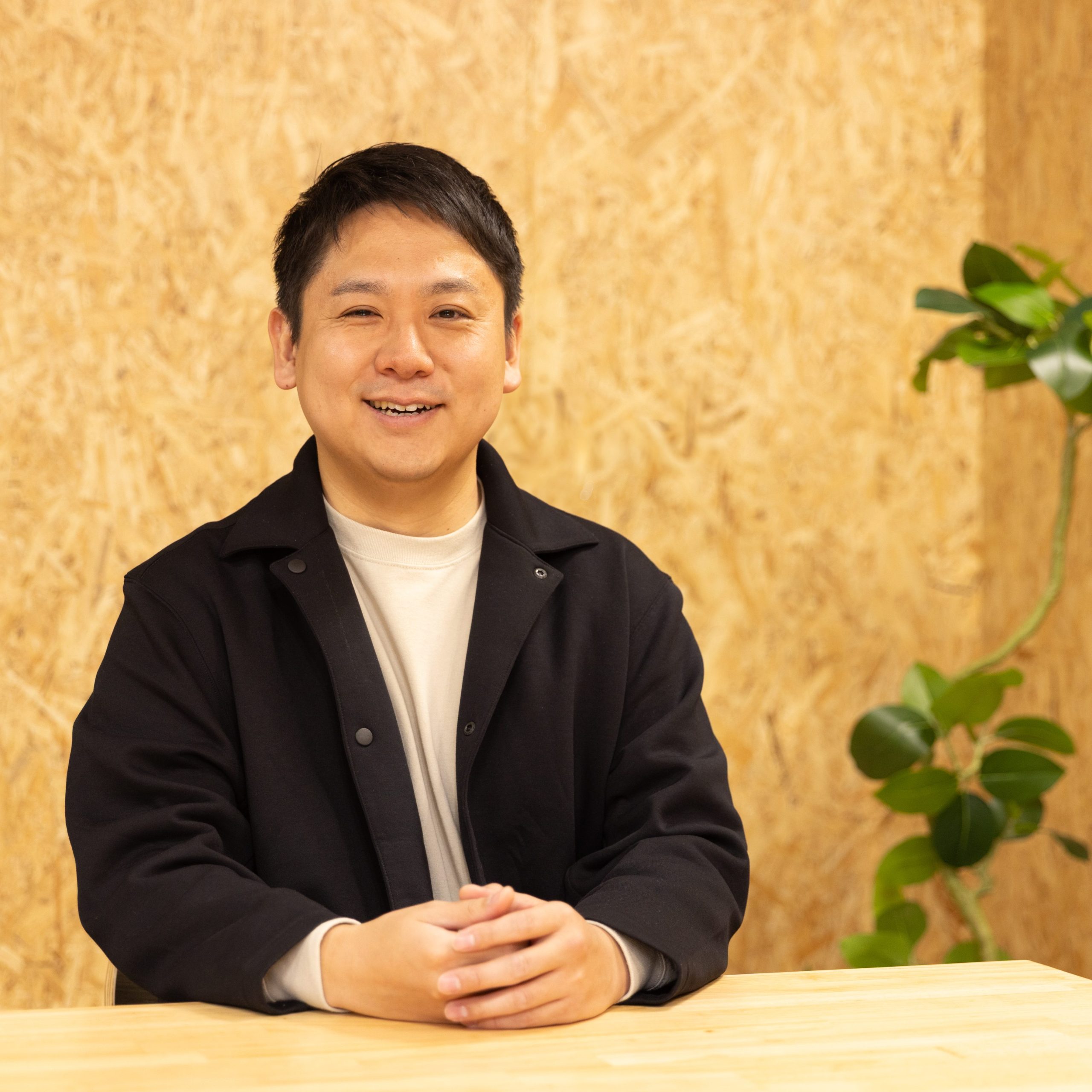

コラム作成者の紹介

愛媛県松山市のnac刑事法律事務所

弁 護 士 中 村 元 起

“元検察官(検事)”としての経験を活かし、起訴する側の事情や刑事事件の筋(流れ)を正確に読み取り、詳しく、かつ、分かりやすくお伝えします。また、刑事事件の経験が豊富なため、今後の展開や相手方の動向の先読みを行い、最適な解決方法のご提案が可能です。

弁護士紹介のページに、自己紹介を兼ねて経歴を記載しております。

愛媛県のみならず、全国各地から相談・依頼を承っておりますので、ご希望の方はお気軽にご連絡ください。

1. 在宅起訴とは

在宅起訴とは、被疑者(犯罪の疑いをかけられている人)の身柄を拘束しないまま、検察官が刑事裁判を求める「起訴」という手続きを行うことです。

通常、犯罪の捜査には、被疑者を逮捕・勾留して身体を拘束しながら進める「身柄事件」と、身体拘束をせず、必要に応じて警察署への出頭を求めて捜査を進める「在宅事件」の2つのケースがあります。

在宅起訴は、この「在宅事件」として捜査が進んだ結果、検察官が「裁判にかける必要がある」と判断した場合に行われる手続きです。

起訴されると「被告人」という立場に変わりますが、身体拘束はされないため、基本的には裁判が始まるまで自宅で普段通りの生活を送ることができます。

ここで重要なのは、「在宅事件」と「在宅起訴」の違いを正しく理解することです。

「在宅事件」はあくまで捜査の進め方の一つであり、すべての在宅事件が起訴されるわけではありません。

捜査の結果、検察官が「起訴しない」という判断(不起訴処分)をすれば、事件はそこで終了し、裁判が開かれることも前科がつくこともありません。

一方で「在宅起訴」は、検察官が起訴という判断を下した、という非常に重い意味を持つ手続きです。

「在宅」という言葉の響きから、事態を軽く考えてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、起訴された以上、日本の刑事裁判では極めて高い確率で有罪判決が下されます。

決して楽観視できる状況ではないのです。

2. 在宅起訴になる要件

どのような場合に、身体を拘束されずに在宅起訴となるのでしょうか。

これは、法律が身体拘束(勾留)を認めるための要件を厳格に定めていることと関係しています。

言い換えれば、身体拘束をするための法律上の理由や必要性がないと判断された場合に、在宅での手続きが進められるのです。

身体拘束の要件については、刑事訴訟法に定められています。

刑事訴訟法 第六十条

裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。

一 被告人が定まつた住居を有しないとき。

二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

つまり、①定まった住居がない、②証拠隠滅のおそれがある、③逃亡のおそれがある、という3つのいずれかの条件に当てはまらない限り、原則として身体拘束はできません。

在宅起訴になるのは、これらの要件を満たさず、身体拘束の必要がないと検察官や裁判官が判断した場合です。具体的には、以下の要素が総合的に考慮されます。

2-1. 軽微な事件である

事件の内容が比較的軽微であることは、在宅起訴となる大きな要因の一つです。

例えば、被害額の少ない万引きや、怪我の程度の軽い暴行事件などです。

事件が軽微であれば、科される刑罰も罰金刑や執行猶予付き判決になる可能性が高くなります。

重い刑罰が予想されないため、被疑者がわざわざ逃亡するリスクは低いと判断されやすくなります。

これは、刑事訴訟法第六十条で定められた「逃亡のおそれ」が低いと評価されることにつながります。

2-2. 証拠隠滅の恐れがない

捜査がある程度進展し、犯罪を立証するための客観的な証拠(防犯カメラの映像、目撃者の証言、物的証拠など)が十分に確保されている場合、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」とはいえないと判断されやすくなります。

例えば、被害者や共犯者がおらず、口裏合わせをする相手がいない場合や、すでに証拠品が警察に押収されている場合などがこれにあたります。

被疑者を自由にしても、裁判の行方を左右するような証拠を隠したり、壊したりすることが困難な状況であれば、身体拘束の必要性は低いと評価されます。

2-3. 仕事や家庭があり逃亡の恐れがない

被疑者に定職があり、家族と同居しているなど、安定した社会的基盤を持っている場合も、在宅起訴になりやすい重要な要素です。

安定した仕事や守るべき家庭がある人は、それらをすべて捨ててまで逃亡する可能性は低いと考えられます。

これは、刑事訴訟法第六十条の「逃亡のおそれ」がないと判断される大きな理由となります。

逆に、無職であったり、一人暮らしで身軽であったりすると、定まった住居があっても逃亡を疑われる一因となることがあります。

2-4. 身体拘束の必要がない

上記の「軽微な事件であること」「証拠隠滅のおそれがないこと」「逃亡のおそれがないこと」を総合的に判断した結果、「あえて身体拘束をする必要性がない」と評価されることが、在宅起訴の前提となります。

例えば、殺人や強盗といった重大事件の場合、重い刑罰が予想されるため、被疑者が処罰を恐れて逃亡する可能性は非常に高いと判断されます。

そのため、たとえ本人にそのつもりがなくても、原則として身体拘束が行われます。

在宅起訴は、こうした身体拘束の必要性が低いと判断されたケースに限られます。

2-5. 身体拘束による影響が大きい

身体拘束を行うかどうかを判断する際には、被疑者自身が受ける不利益の大きさも考慮されます。

例えば、被疑者を逮捕・勾留することで、長年勤めた会社を解雇されたり、経営する会社が倒産したり、家族の介護ができなくなったりするなど、その人の人生に回復困難なダメージを与えてしまう場合があります。

犯した罪の内容と比較して、身体拘束によって生じる不利益があまりにも大きいと判断される場合には、身体拘束の必要性が低いと評価され、在宅での捜査が選択されることがあります。

3. 在宅起訴で実刑になる確率は低い

在宅起訴された場合、多くの方が「刑務所に入ることになるのだろうか」という不安を抱きます。

結論から申し上げると、在宅起訴のケースで実刑判決(執行猶予がつかない懲役刑や禁錮刑など)になる確率は、統計上は低いといえます。

まず、在宅起訴された事件のみに限定した統計データは公式には存在しません。

しかし、刑事裁判全体の統計を見ることで、ある程度の傾向を把握することができます。

法務省が公表している「令和6年版 犯罪白書」によると、令和5年(2023年)に地方裁判所および簡易裁判所で判決が確定した人の総数は201,990人でした。

このうち、実際に刑務所に収容される実刑判決を受けたのは14,494人で、全体の約7.1%です。

この7.1%という数字には、殺人や強盗などの重大事件もすべて含まれています。

前述のとおり、在宅起訴となるのは比較的軽微な事件が中心です。

そのため、在宅起訴された事件に限れば、実刑判決となる割合は全体の平均である7.1%よりもさらに低くなることが推測されます。

多くは罰金刑や、懲役刑でも執行猶予が付く判決が期待できます。

ただし、この数字を見て「在宅起訴なら安心だ」と考えるのは早計です。

これはあくまで全体の平均値であり、個々の事件を保証するものではありません。

例えば、同じような犯罪を繰り返している場合(前科・前歴がある場合)や、被害が大きく、被害者との示談もできていない悪質なケースでは、たとえ在宅起訴であっても実刑判決が下される可能性は十分にあります。

最終的な判断は、事件の内容、前科の有無、被害者との示談の状況、法廷での反省の態度など、様々な事情を裁判官が総合的に考慮して下されます。

確率論に安心するのではなく、ご自身の事件で最善の結果を得るために何ができるかを考えることが重要です。

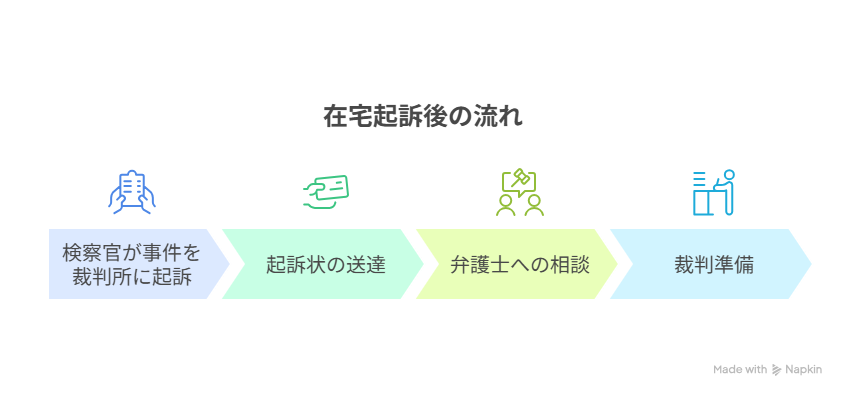

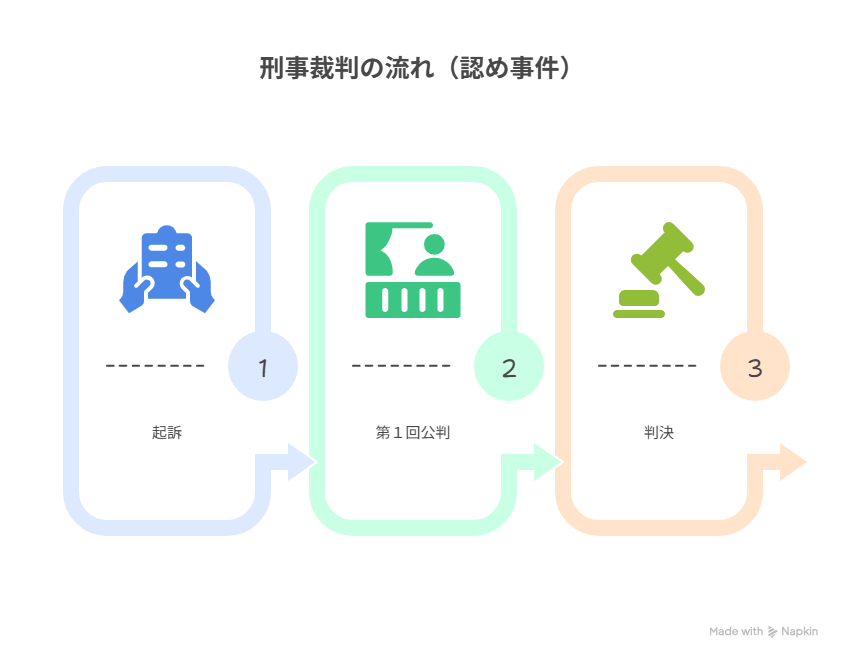

4. 在宅起訴後の流れ

検察官によって在宅起訴されると、事件は刑事裁判のステージへと移行します。

身体拘束はされませんが、裁判所での手続きが着々と進んでいきます。

ここでは、在宅起訴された後の一般的な流れを解説します。

4-1. 裁判所から起訴状が届く

検察官が在宅起訴を決定してから1〜2週間ほどで、裁判所から「起訴状(きそじょう)」という書類が特別送達という特殊な郵便で自宅に届きます。

これが、あなたが刑事裁判の被告人となったことを知らせる公式な通知です。

起訴状には、あなたの氏名、住所、そして「公訴事実」として、いつ、どこで、どのような犯罪を行ったとされるかが具体的に記載されています。

このとき、起訴状と一緒に「起訴状謄本」「弁護人選任に関する回答書」などの書類が同封されていることが一般的です。

特に「弁護人選任に関する回答書」は、弁護士を自分で選任する(私選弁護人)か、資力がない場合に国に選んでもらう(国選弁護人)か、あるいは弁護士をつけないか、といった意向を確認するための重要な書類であり、期限内に返送する必要があります。

「弁護人選任に関する回答書」について詳しく知りたい方は次のページをご覧ください。

4-2. 弁護士へ相談し準備をする

起訴状が届いたということは、裁判が開かれることが確定したということです。

この段階でまだ弁護士に依頼していない場合は、一刻も早く相談し、依頼することを強くお勧めします。

刑事裁判では、法律の専門家である検察官を相手に、ご自身に有利な事情を主張し、立証していかなければなりません。

法律の知識や裁判の経験がないまま一人で対応するのは、極めて困難です。

弁護士は、起訴状の内容を精査し、検察官がどのような証拠を持っているかを把握した上で、裁判に向けた最適な弁護方針を立てます。

被害者がいる事件であれば示談交渉を進めたり、あなたに有利な証拠(例えば、反省の情を示す手紙や、家族からの嘆願書など)を集めたりと、判決を少しでも軽くするための具体的な活動を行います。

4-3. 刑事裁判を行う

起訴状が届いてからおよそ1ヶ月半から2ヶ月後に、第1回の公判期日(裁判の日)が指定され、裁判所から呼び出し状が届きます。

被告人は、指定された日時に必ず裁判所に出頭しなければなりません。

日本の刑事裁判は、通常、以下のような流れで進みます。

- 冒頭手続:裁判官が被告人の本人確認を行い、検察官が起訴状を読み上げます。その後、被告人は起訴された内容について認めるか、認めないか(あるいは一部を認めるか)を答える「罪状認否」を行います。

- 証拠調べ手続:検察官が、被告人が有罪であることを証明するための証拠(証拠書類、証拠品、証人など)を提出します。弁護側も、被告人に有利な証拠を提出します。

- 意見陳述(論告・弁論):検察官が、証拠調べの結果に基づいて事実と法律の適用についての意見を述べ、どのくらいの刑罰が相当か(求刑)を主張します(論告)。その後、弁護人が被告人に有利な事情を主張し、寛大な処分を求める最終弁論を行います。被告人自身も、最後に意見を述べる機会が与えられます。

4-4. 判決言い渡し

簡単な事件では、審理が1日で終わり、その日のうちに判決が言い渡されることもありますが、通常は第1回公判から数週間後に、改めて判決期日が設けられます。

被告人は、判決期日にも必ず出頭しなければなりません。法廷で裁判官から判決が言い渡され、有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑罰が科されるかが告げられます。

4-4.1. 実刑となった場合

実刑判決とは、執行猶予がつかない判決のことで、実際に刑務所に収容されることになります。

これまで、刑務作業が義務付けられる「懲役刑」と、作業義務のない「禁錮刑」がありましたが、2025年6月からはこれらが「拘禁刑」に一本化されます。

これにより、個々の受刑者の特性に応じた柔軟な処遇が可能になります。

在宅起訴のケースでは、判決当日に法廷で身柄を拘束されることは稀です。

後日、検察庁から出頭を求める呼出状が届き、指定された日に検察庁へ出頭し、そこから刑務所や拘置所に収容されるという流れになります。

4-4.2. 執行猶予付きとなった場合

執行猶予付き判決とは、「懲役〇年、執行猶予〇年」というように、刑の執行を一定期間猶予する判決です。

例えば「懲役1年、執行猶予3年」であれば、3年間、他に犯罪を起こさずに無事に過ごせば、懲役1年という刑罰は効力を失い、刑務所に行く必要がなくなります。

判決後はそのまま帰宅し、普段通りの生活を送ることができます。

しかし、猶予期間中に再び罪を犯して有罪判決を受けると、執行猶予が取り消され、今回の刑と新たな刑の両方について服役しなければならない場合があります。

4-4.3. 罰金刑となった場合

罰金刑は、裁判所が命じた金額を国に納付する刑罰です。在宅起訴されるような比較的軽微な事件では、罰金刑となるケースが多く見られます。

判決が確定した後、検察庁から納付告知書が送られてくるので、指定された期限までに金融機関などで罰金を一括で納付します。

もし期限内に納付できない場合は、労役場に留置され、定められた期間、強制的に働いて返済することになります(労役場留置)。

5. 在宅起訴されたときに知っておくべきポイント

在宅起訴された場合、身体拘束がないため日常生活への影響は比較的小さいですが、被告人として守るべきいくつかの重要な注意点があります。

今後の裁判やご自身の生活に不利益が生じないよう、以下のポイントを必ず押さえておきましょう。

5-1. 会社に知られる可能性は低い

在宅起訴されたことによって、裁判所や検察庁から自動的に勤務先の会社へ連絡がいくことはありません。

逮捕されていないため、無断欠勤で会社に心配をかけることもなく、普段通り出勤を続けていれば、事件のことを会社に知られる可能性は低いといえます。

ただし、事件がニュースで実名報道された場合や、裁判のために平日に会社を休む必要がある場合には、そこから知られてしまう可能性はあります。

また、公務員や特定の資格を必要とする職業の場合、有罪判決が確定すると失職する(資格を失う)規定になっていることもあり、注意が必要です。

5-2. 罰金刑でも有罪になれば前科がつく

「罰金刑で済んだなら、大したことではない」と考える方がいるかもしれませんが、これは大きな誤解です。

罰金刑も執行猶予付き判決も、有罪判決であることに変わりはなく、確定すれば「前科」がつきます。

前科とは、過去に有罪判決を受けた経歴のことであり、検察庁の管理するデータベースに記録されます。

この記録は普段の生活で他人に知られることはありませんが、将来、何らかの犯罪を犯してしまった場合に、検察官や裁判官が処分を決定する上で不利な事情として考慮されます。

また、一部の職業に就けなくなったり、海外への渡航(ビザの取得)に影響が出たりする可能性もあります。

5-3. 普段通りの日常生活が送れる

在宅起訴された場合、保釈中のように住居を制限されたり、旅行に裁判所の許可が必要になったりすることはありません。

基本的には、裁判所からの呼び出しに応じる限り、仕事や学業、外出、国内旅行など、普段通りの日常生活を送ることが可能です。

行動の自由が大きく制限されない点は、在宅起訴の大きな特徴です。

5-4. 裁判所や検察からの呼び出しは応じる必要がある

在宅でいられるのは、裁判所が「この人は逃亡や証拠隠滅をしないだろう」と信頼しているからです。

そのため、裁判所や検察庁からの公判期日の呼び出しや、打ち合わせのための連絡には、必ず応じなければなりません。

正当な理由なく出頭要請を無視すると、「逃亡のおそれがある」と判断され、それまで認められていた在宅での生活が取り消され、勾留状が発布されて身柄を拘束されてしまう可能性があります。

そうなると、裁判が終わるまで留置施設や拘置所で生活しなければならなくなります。

5-5. 引越しや連絡先変更を勝手にしない

裁判所からの重要な通知は、届け出ている住所に送られます。

もし裁判中に引越しをしたり、電話番号を変更したりした場合は、必ず速やかに裁判所に届け出る必要があります。

これを怠ると、裁判所からの重要な呼び出し状などが届かなくなり、知らないうちに裁判が進んでしまうといった事態になりかねません。

また、連絡がつかなくなることは「逃亡を企てている」と疑われる最大の原因となり、前述のとおり、勾留状が発布されるリスクが非常に高まります。

6. 実刑にならないためにやるべきこと

在宅起訴された場合、多くの方が目指すのは、実刑判決を避け、罰金刑や執行猶予付き判決といった、社会生活を継続できる形での解決です。

そのためには、起訴された後も諦めずに、ご自身に有利な状況を作り出すための活動を続けることが不可欠です。

6-1. 示談交渉をする

被害者がいる犯罪(窃盗、傷害、暴行など)において、実刑を回避するために最も有効な手段の一つが、被害者との間で「示談」を成立させることです。

示談とは、加害者が被害者に対して真摯に謝罪し、与えた損害を賠償金(示談金)という形で弁償することで、当事者間の民事的な問題を解決する合意のことです。

示談が成立し、被害者から「加害者を許します」「厳しい処罰は望みません」といった意思(宥恕/ゆうじょ)を示してもらえれば、それは裁判官が刑罰の重さを決める上で、被告人に非常に有利な事情として考慮されます。

ただし、加害者本人が直接被害者と交渉しようとすると、かえって被害者の感情を逆なでし、トラブルを大きくしてしまう危険性があります。

示談交渉は、必ず間に弁護士を立てて、冷静かつ丁寧に進めるべきです。

6-2. 弁護士に相談をする

在宅事件では、「逮捕されていないから大丈夫だろう」と考え、弁護士への相談が遅れてしまうケースが少なくありません。

しかし、起訴されてからでは手遅れになることもあります。最善の結果を得るためには、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。

弁護士は、あなたの代理人として、以下のような多岐にわたる弁護活動を行います。

- 被害者との示談交渉を円滑に進める

- あなたに反省の気持ちがあること、二度と罪を犯さないと誓っていることを示す証拠(反省文、家族の嘆願書、贖罪寄付など)を準備する

- 裁判でどのように振る舞い、何を話すべきかについて、具体的なアドバイスを行う

- 法廷で、あなたに有利な事情を論理的に主張し、裁判官に寛大な判決を求める

一人で裁判に臨むのと、経験豊富な弁護士が傍らで支えるのとでは、得られる結果に大きな差が出ることがあります。

6-3. 裁判の準備をしっかりと進める

実刑判決を避けるためには、裁判官に「この人は十分に反省しており、社会の中で更生していくことが可能だ」と認めてもらう必要があります。

そのためには、弁護士と協力し、裁判に向けた準備を主体的に、かつ入念に進めることが大切です。

具体的には、罪を犯してしまった原因を自分なりに分析し、二度と繰り返さないための具体的な対策(例えば、依存症の治療を受ける、交友関係を見直すなど)を考え、それを裁判で明確に述べられるように準備します。

刑事裁判の手続きそのものは、刑事訴訟法という国の法律で定められています。

しかし、犯罪からの立ち直りや、安全な社会の実現は、地域社会全体の課題でもあります。

例えば、愛媛県では「愛媛県安全・安心まちづくり条例」などが定められており、県民が一体となって犯罪の防止に努めることを目指しています。

裁判においては、あなたが社会の一員として更生し、地域社会に貢献していく意欲を示すことも、反省の情を伝える上で大切な要素となり得ます。

弁護士は、こうした広い視野であなたにとって最善の弁護活動を検討します。

7. 在宅起訴でお悩みなら、弁護士にご相談ください

在宅起訴の通知を受け、逮捕はされていないものの、これから裁判が始まるという事実に大きな不安を感じていらっしゃるのではないでしょうか。

在宅起訴は、身柄を拘束されていないだけで、通常の起訴と同じく刑事裁判が開かれる深刻な事態です。

執行猶予付きの判決や罰金刑など、ご自身にとって有利な結果を得るためには、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談し、裁判に向けた準備を始めることが極めて重要です。

当事務所では、LINEでのご相談も受け付けております。

全国どこにお住まいの方からのご相談にも対応しておりますので、今後の裁判の流れや、どのような準備をすべきか、具体的なアドバイスをさせていただきます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

【コラムをご覧になった方へ】

LINEまたはお問い合わせフォームからご予約の際に「コラムを見た」とお伝えいただきますと、通常30分5,500円の初回相談を、60分5,500円でご案内いたします。

在宅起訴された場合、裁判に向けての準備など、ご不安な点や確認したいことが多くなります。

時間を気にせずお話しいただけるよう設けた特典ですので、ぜひご活用ください。

※お電話でのお問い合わせは電話代行サービスにて承っております。

そのため、お電話口で本特典についてお申し出いただいても対応いたしかねます。

また、特典の詳細についてお電話でお尋ねいただいてもお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

大変恐れりますが、特典をご利用の際は、必ずLINEまたはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※ご相談内容が当事務所のサポート範囲外である場合や、弁護士の都合によりご相談をお受けできないこともございます。

あらかじめご了承ください。

起訴された後の流れについて

起訴されると、約1ヶ月〜2ヶ月後に第一回の公判期日が開かれます。

起訴後の刑事裁判の流れや、弁護士ができることについては、以下のページで詳しく解説しています。

今後の見通しを立てるためにも、ぜひ一度ご覧ください。