2025年7月2日

執行猶予とは?目的・条件・期間や前科との関係性についてわかりやすく解説

ご自身や大切なご家族が刑事事件の当事者となり、裁判を待つ身として「これからどうなってしまうのだろうか」と、今後の人生に大きな不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。

ニュースなどで「執行猶予」という言葉を耳にしたことはあっても、その正確な意味やご自身の状況にどう影響するのか、情報が錯綜し混乱されているかもしれません。

執行猶予は、社会の中で更生する機会を与えるための重要な制度ですが、決して「無罪放免」を意味するものではありません。

特に、執行猶予期間中に再び罪を犯してしまった場合の現実は、想像以上に厳しいものです。

この記事では、あなたの不安に寄り添い、正しい知識を持って次の一歩を踏み出せるよう、刑法や法務省の公的な資料に基づき、「執行猶予」の基本的な意味から、多くの方が誤解しがちな前科との関係、そして特に「再度の執行猶予」を獲得することがいかに困難であるかまで、具体的かつ分かりやすく解説します。

一人で抱え込まず、まずは正確な情報を知ることから始めましょう。

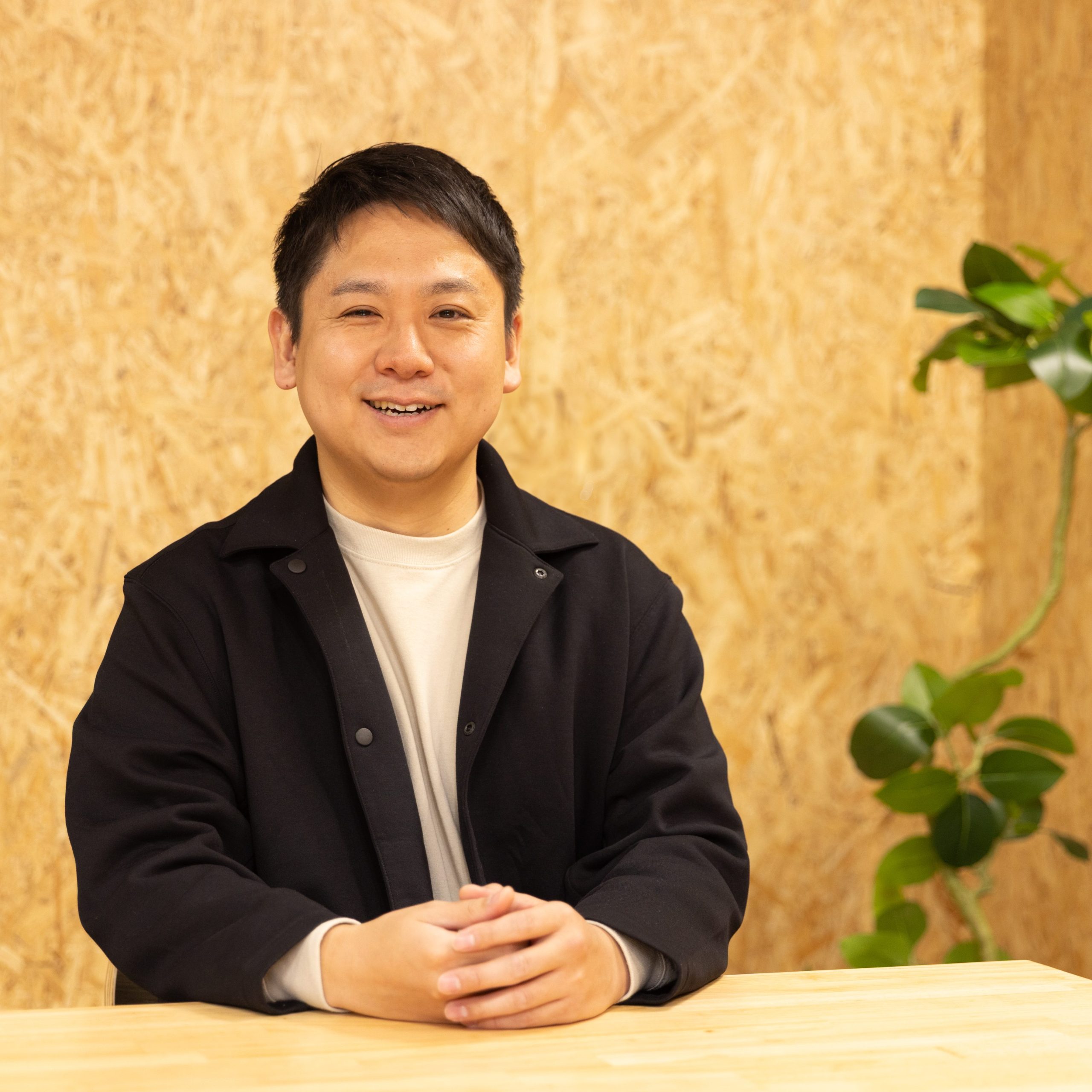

コラム作成者の紹介

愛媛県松山市のnac刑事法律事務所

弁 護 士 中 村 元 起

“元検察官(検事)”としての経験を活かし、起訴する側の事情や刑事事件の筋(流れ)を正確に読み取り、詳しく、かつ、分かりやすくお伝えします。また、刑事事件の経験が豊富なため、今後の展開や相手方の動向の先読みを行い、最適な解決方法のご提案が可能です。

弁護士紹介のページに、自己紹介を兼ねて経歴を記載しております。

愛媛県のみならず、全国各地から相談・依頼を承っておりますので、ご希望の方はお気軽にご連絡ください。

1. 執行猶予とは?

執行猶予とは、刑事裁判で有罪判決(例:懲役刑)が下されたものの、その刑の執行を一定期間見送る(猶予する)制度のことです。

例えば、裁判で「被告人を懲役3年に処する。その刑の執行を5年間猶予する」という判決が言い渡されたとします。

これは、判決が確定してから5年間、新たに罪を犯すことなく真面目に生活すれば、3年間刑務所に服役するという刑罰の執行が免除される、ということを意味します。この「5年間」が執行猶予期間です。

重要なのは、執行猶予はあくまで「有罪」判決の一種であり、無罪とは全く異なるということです。

社会生活を送りながら更生の機会が与えられるという点で非常に大きな意味を持ちますが、それは厳しい条件付きの「最後のチャンス」とも言えるのです。

1-1. 執行猶予の目的

では、なぜこのような制度が存在するのでしょうか。執行猶予の主な目的は、罪を犯した人の社会内での更生を促すことにあります。

具体的には、以下の2つの側面があります。

- 刑務所収容の弊害を回避する比較的罪が軽い人まで一律に刑務所に収容すると、刑務所内の環境に染まってしまったり(悪風感染)、出所後の社会復帰が困難になったりする弊害が考えられます。執行猶予は、こうしたデメリットを避け、社会との繋がりを保ったまま立ち直る機会を与えることを目的としています。

- 自発的な更生を促す「もし猶予期間中に再び罪を犯せば、今度こそ刑務所に行かなければならない」という心理的なプレッシャーは、本人の自覚を促し、規範意識を高める強い動機付けとなります。この「執行猶予取消しの威嚇」によって、社会の中で自らを律し、更生への道を歩むことを期待する制度なのです。

1-2. 執行猶予が適用される条件

執行猶予は、誰もが受けられるわけではありません。その適用には、刑法第25条に定められた厳格な要件を満たす必要があります。

要件は、大きく分けて以下の3つです。

- 今回言い渡される刑罰の種類判決で言い渡される刑が「3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金」である必要があります。これより重い刑罰の場合は、執行猶予の対象外となります。※2025年6月1日施行の改正刑法により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されます。

- 前科に関する条件以下のいずれかに該当する必要があります。

- a. これまでに禁錮以上の刑に処せられたことがない者

- b. 以前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の執行を終えた日、または執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていない者

- 情状に酌量すべき事情があることこれが最も重要なポイントです。上記の1と2の形式的な要件を満たしていても、必ず執行猶予が付くわけではありません。最終的には、裁判官が「情状」、つまり事件の具体的な状況を総合的に考慮して、執行猶予を与えるのが相当かどうかを判断します。考慮される「情状」には、犯行の動機や態様、被害の程度、被告人の反省の深さ、被害者との示談の成否、家族など監督者の存在といった、再犯の可能性に関わるあらゆる事情が含まれます。弁護士による情状弁護活動が、執行猶予の獲得に極めて重要となるのはこのためです。

1-3. 執行猶予の期間

執行猶予の期間は、判決が確定した日から「1年以上5年以下」の範囲で、裁判所が決定します。

この期間は、言い渡された刑の重さや、前述した「情状」を考慮して決められます。

一般的に、罪が重いと判断されるほど、猶予期間も長くなる傾向にあります。例えば、「懲役3年、執行猶予5年」という判決は、執行猶予付き判決の中では最も重い部類に入ります。

2. 執行猶予の種類

執行猶予には、いくつかの種類があります。ここでは、刑罰全体の執行が猶予されるか、一部かという違いと、専門家による監督が付くかどうかの違いについて解説します。

2-1. 全部執行猶予と一部執行猶予

執行猶予は、刑罰のすべてを猶予する「全部執行猶予」と、一部のみを猶予する「一部執行猶予」に大別されます。

- 全部執行猶予これまで説明してきた、最も一般的なタイプの執行猶予です。例えば「懲役3年、執行猶予5年」のように、言い渡された刑の全部が猶予の対象となります。

- 一部執行猶予2016年に導入された比較的新しい制度で、刑期の一部を刑務所で服役し、残りの刑期について執行が猶予されるものです。例えば、「被告人を懲役2年に処する。その刑の一部である懲役4月の執行を2年間猶予する」という判決の場合、まず刑期2年から猶予される4か月を引いた1年8か月を刑務所で服役します。その後釈放され、社会で生活しながら2年間の執行猶予期間を過ごすことになります。もしこの2年間を無事に過ごせば、残りの4か月分の刑の執行は免除されます。この制度は、特に薬物事犯など、一定期間の矯正処遇は必要としつつも、社会内での監督を通じて段階的に社会復帰を促すことが再犯防止に有効と考えられる場合に適用されます。

2-2. 保護観察付き執行猶予

執行猶予には、専門家による指導・監督を受ける「保護観察」が付される場合があります。

保護観察とは、保護観察官(国家公務員)と保護司(地域の民間ボランティア)が協働して、対象者が社会の中で更生できるよう、面談による指導や生活上の助言、就労支援などを行う制度です。

裁判所が、被告人の性格や環境から、自力での更生が難しく、再犯のおそれが高いと判断した場合などに、裁量で保護観察を付けることがあります。

保護観察付きとなった場合、対象者は「遵守事項」と呼ばれるルールを守って生活しなければなりません。

遵守事項には、すべての対象者に課される「一般遵守事項」と、個別の事情に応じて定められる「特別遵守事項」があります。

- 一般遵守事項(更生保護法第50条)法律で定められた基本的なルールです。

- 再び罪を犯さないよう健全な生活態度を保持すること

- 保護観察官や保護司の指導監督を誠実に受けること(面談、生活状況の報告など)

- 住居を定め、届け出ること

- 転居や7日以上の旅行には事前に許可を得ること

- 特別遵守事項個々の事案に応じて、再犯防止のために特に必要とされるルールです。具体例としては、以下のようなものがあります。

- 「共犯者とは一切接触しないこと」

- 「覚醒剤などの薬物再乱用防止プログラムを受けること」

- 「深夜に無断で外出しないこと」

- 「被害者に接触しようとしないこと」

これらの遵守事項に違反し、その程度が重いと判断された場合は、執行猶予が取り消される可能性があります(裁量的取消し)。

3. 執行猶予と前科の関係

「執行猶予が付けば前科は付かない」と考えている方がいらっしゃいますが、これは大きな誤解です。

ここでは、執行猶予と前科の正確な関係について解説します。

3-1. 執行猶予が付いた場合の前科の扱い

結論から申し上げると、執行猶予付き判決でも前科は付きます。

「前科」とは、法律上の定義では「過去に有罪判決を受けた事実」そのものを指します。

執行猶予付き判決は、刑の執行が猶予されるだけで、「有罪」であることに変わりはありません。したがって、判決が確定した時点で前科が付くことになります。

刑務所に服役する「実刑」との違いは、刑罰が直ちに執行されるか否かという点であり、前科が付くか付かないかの違いではありません。

3-2. 執行猶予期間満了後に前科は消える?

では、執行猶予期間を無事に満了した場合、前科は完全に消えるのでしょうか。

この点についても、正確な理解が重要です。

刑法第27条は、執行猶予期間を無事経過した場合、「刑の言渡しの効力は失われる」と定めています。

これは、法律上、非常に大きな意味を持ちます。

- 法律上の資格制限の回復医師や公務員など、特定の資格や職業には「禁錮以上の刑に処せられた者」などを欠格事由として定める法律があります。刑の言渡しの効力が失われると、これらの法律上の制限を受けなくなり、再び資格を取得したり、職業に就いたりすることが可能になります。

- 将来の刑事裁判での扱いの変化万が一、将来再び罪を犯してしまった場合でも、法律上は「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」として扱われるため、再度、執行猶予が付くための要件(刑法第25条第1項第1号)を満たすことになります。

しかし、ここで注意すべきは、「法律上の効力が失われる」ことと、「過去の事実が消える」ことは違うという点です。

有罪判決を受けたという事実は、検察庁や警察の内部資料(犯歴記録)からは消えません。

したがって、法律上の扱いは前科がない状態に戻るものの、捜査機関には過去の記録が残っている、というのが正確な理解です。

4. 執行猶予の取消しについて

執行猶予期間は、いわば社会内での「テスト期間」です。この期間中にルールを破れば、与えられたチャンスは取り消され、厳しい結果が待っています。

4-1. 執行猶予が取り消される主な理由

執行猶予が取り消されるケースは、法律で定められており、「必ず取り消される場合(必要的取消し)」と、「裁判所の判断で取り消される場合がある(裁量的取消し)」の2種類に分けられます。

- 必ず取り消される場合(必要的取消し:刑法第26条)

- 猶予期間中にさらに罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられ、その判決に執行猶予が付かなかったとき。

- 執行猶予の判決前に犯した他の罪について、禁錮以上の刑に処せられ、その判決に執行猶予が付かなかったことが判明したとき。

- 執行猶予の判決前に、他の罪で言い渡された禁錮以上の刑があったことが発覚したとき(執行猶予を受ける資格が元々なかった場合)。

- 取り消される可能性がある場合(裁量的取消し:刑法第26条の2)

- 猶予期間中にさらに罪を犯し、罰金刑に処せられたとき。

- 保護観察付きの執行猶予を受けている者が、遵守事項に違反し、その情状が重いとき。

- 執行猶予の判決前に、他の罪で言い渡された禁錮以上の刑の執行猶予があったことが発覚したとき。

交通違反であっても、罰金刑となれば裁量的取消しの対象となり得るため、執行猶予期間中は細心の注意を払って生活する必要があります。

4-2. 執行猶予取消し後の刑の執行

もし執行猶予が取り消された場合、どうなるのでしょうか。

その場合、猶予されていた刑罰を執行されることになります。

さらに、取消しの原因が新たな犯罪である場合は、その犯罪に対する刑罰も科されます。

この二つの刑は合算され、非常に長期間、刑務所に服役しなければならなくなる可能性があります。

例えば、「懲役1年、執行猶予3年」の判決を受けた人が、猶予期間中に新たな罪を犯し「懲役2年」の実刑判決を受けたとします。

この場合、前の執行猶予は取り消され、猶予されていた1年と新たな2年を合わせた、合計3年間を刑務所で服役することになるのです。

執行猶予の取消しは、それほどまでに重い結果を招きます。

5. 再度の執行猶予とは?

「もし、執行猶予の期間中に再び罪を犯してしまったら、もう実刑は免れないのだろうか…」

現在、まさにこのような絶望的な状況に置かれ、この記事を読まれている方もいらっしゃるかもしれません。

執行猶予期間中の再犯に対して、例外的に再び執行猶予が与えられる制度が「再度の執行猶予」(通称:ダブル執行猶予)です。

しかし、最初に強調しておかなければならないのは、これは極めて例外的な措置であり、その獲得は非常に困難を極めるということです。

5-1. 再度の執行猶予の意味と要件

再度の執行猶予は、刑法第25条第2項にその要件が定められています。

その条件は初回の執行猶予よりも格段に厳しく、以下のすべてを満たさなければなりません。

再度の執行猶予が認められるための厳格な要件

- 1. 前刑が執行猶予付きであること執行猶予期間中に新たな罪を犯したことが前提です。

- 2. 今回の判決が「1年以下の懲役・禁錮」であること新たに犯した罪に対する刑が比較的軽い場合に限られます。※2025年6月1日施行の改正刑法で「2年以下の拘禁刑」に緩和されましたが、依然として厳しい要件です。

- 3. 「情状に特に酌量すべきものがある」ことこれが最も高いハードルです。事件の態様が極めて軽微である、被害者との示談が成立し被害者が厳罰を望んでいない、再犯に至った経緯に同情すべき点が多々あるなど、通常の「情状酌量」をはるかに超える「特別な事情」がなければなりません。

- 4. 前刑が保護観察付きでないこと(原則)最初の執行猶予に保護観察が付いている場合、再度の執行猶予は原則として認められません。※これも法改正で例外が設けられましたが、適用は極めて限定的です。

「情状に特に酌量すべきものがある」という要件は、裁判所から一度与えられた信頼を裏切ったにもかかわらず、それでもなお社会内での更生の機会を与えるべきだ、と裁判官を納得させられるだけの、よほどの事情が必要であることを意味します。

5-2. 再度の執行猶予になる可能性

では、実際にこれらの厳しい要件をクリアし、再度の執行猶予を獲得できるケースはどのくらいあるのでしょうか。

法務省の犯罪白書に関連するデータを分析した資料によれば、執行猶予期間中に再犯をして禁錮刑以上の刑罰を科された者のうち、再度の執行猶予が付された割合は、推計でわずか5%前後とされています。

この数字は、あくまでも推計であり、正確でない可能性があるのでご注意ください。

この数字が示すのは、執行猶予中に再び罪を犯した場合、95%以上のケースで実刑判決が下され、以前の刑と合わせて服役しなければならないという厳しい現実です。

裁判所は、一度与えた更生の機会を自ら放棄したとみなし、極めて厳しい判断を下すのが通常なのです。

犯罪白書によると、執行猶予を言い渡された人のうち、その期間中に再犯などで執行猶予が取り消される人の割合は全体のおよそ1割です。

つまり、9割の人は無事に猶予期間を終えていますが、残りの1割に入ってしまった場合、そこからさらに「再度の執行猶予」という5%の狭き門を突破するのは、並大抵のことではないのです。

5-3. 再度の執行猶予獲得事例

これほどまでに獲得が困難な「再度の執行猶予」ですが、可能性がゼロというわけではありません。適切な弁護活動を尽くすことで、この厳しい道を切り拓くことができる場合もあります。当事務所で実際に取り扱った事例を2件ご紹介します。

【事例1:家族関係の改善が、未来を拓いた事案】

ご相談の状況

窃盗(万引き)で執行猶予付きの判決を受け、その猶予期間中に再び万引きをしてしまったというご相談でした。ご本人とのお話合いを重ねる中で、長年にわたるご家族との複雑な関係性が大きなストレスとなり、犯行の引き金となっていたことが明らかになりました。

当事務所の弁護活動

私たちは、ただちに以下の弁護活動を開始しました。

- 迅速な示談交渉: 被害店舗様へ真摯に謝罪し、被害弁償を行うことで、速やかに示談を成立させました。

- 原因へのアプローチ: 精神的なストレスが背景にあることを踏まえ、専門医の受診とカウンセリングの継続をサポートしました。

- 環境の再構築: 最も重要な課題であったご家族との関係改善のため、当事務所の弁護士が間に入り、ご家族と何度も話し合いの場を設けました。ご本人の心の内に耳を傾け、ご家族には今後の監督とサポートの具体的な方法について共に検討を重ねました。

法廷では、これらの取り組みを丁寧に主張。ご本人が罪と深く向き合い、ご家族の協力のもとで生活環境を再構築し、二度と罪を犯さないという固い決意があることを、具体的かつ説得的に裁判官に伝えました。

結果

その結果、裁判所は、ご本人の深い反省と更生の意欲、そしてご家族による今後の具体的な監督・協力体制が期待できることを認め、「再び社会内で更生の機会を与えるべきである」として、再度の執行猶予付き判決を言い渡しました。

【事例2:孤立からの脱却と、治療への強い意志が認められた事案】

ご相談の状況

以前の万引き事件で執行猶予中であったにもかかわらず、再び万引きを繰り返してしまったというご相談でした。ご依頼者様は単身でお住まいであり、将来への強い不安や社会的な孤立感が、窃盗を繰り返してしまう根本的な原因となっていました。

当事務所の弁護活動

ご本人がご自身の状況の深刻さを乗り越え、未来へ踏み出すためのサポートに注力しました。

- 自己との対峙: まず、ご自身の窃盗への依存(クレプトマニア)について深く理解していただくため、専門的なワークブックに一緒に取り組み、内省を深めるサポートを行いました。

- 専門家との連携: 専門医への通院を開始し、治療に真摯に取り組む環境を整えました。

- サポート体制の構築: ご本人と協力して、頼ることのできるご親族を探し出し、今後の生活を見守り、支えていくための具体的な監督プランを一緒に練り上げました。

裁判では、ご本人がこれ以上ないほど真剣に治療に取り組んでいる姿勢と、ご親族による今後の具体的なサポート体制が整っていることを強く主張しました。

結果

ご本人の「今度こそ、本気で治療し、人生をやり直したい」という強い意志と、それを裏付ける具体的な行動が裁判所に認められました。

その結果、極めて困難とされる再度の執行猶予を獲得し、刑務所に収容されることなく、社会生活を継続しながら治療に専念する道が拓かれました。

6. 執行猶予に関するよくある質問

最後に、執行猶予に関して多くの方が抱く実生活上の疑問にお答えします。

6-1. 執行猶予中に海外旅行は可能か?

結論から言うと、可能ですが、多くの制約や困難が伴います。

まず、パスポートを新規に取得する場合、申請書の「刑罰等関係」欄に正直に申告する必要があります。虚偽の申告は旅券法違反という別の犯罪になり、執行猶予が取り消される原因にもなりかねません。

申告に基づき、外務省は旅券法第13条により、発給を制限したり、渡航先や期間を限定したりすることがあります。

また、パスポートがあっても、渡航先の国が入国を許可するとは限りません。

特にアメリカのESTAなど電子渡航認証システムでは、犯罪歴の有無を問われ、正直に申告すると認証が下りず、別途ビザの申請が必要となりますが、そのビザの発給も保証されません。

保護観察付きの場合は、7日以上の旅行には保護観察所の許可が必須です。

6-2. 執行猶予中の就職や転職はどんな影響がある?

ほとんどの職業では、執行猶予中であることを理由に就職が制限されることはありません。

履歴書の賞罰欄に記載を求められない限り、自ら申告する義務もありません。

しかし、一部の国家資格を要する職業では、法律で「欠格事由」が定められています。

- 執行猶予期間が満了するまで資格を失う、または就けない職業国家公務員、地方公務員、教員、警備員、建築士、宅地建物取引士など。

- 免許取消しや業務停止の可能性がある職業医師、歯科医師、看護師、薬剤師など。これらは個別の事案ごとに判断されます。

執行猶予期間を満了し、「刑の言渡しの効力」が失われれば、これらの資格制限は解除されます。

6-3. 懲役以外で執行猶予がつく刑罰は?

はい、付きます。刑法第25条の規定により、執行猶予は「3年以下の懲役若しくは禁錮」だけでなく、「50万円以下の罰金」にも付けることが可能です。

ただし、実務上、罰金刑に執行猶予が付されることは極めて稀です。ほとんどの執行猶予付き判決は、懲役刑または禁錮刑(2025年以降は拘禁刑)に対して言い渡されています。

まとめ

執行猶予は、刑務所に収容されることなく社会生活を続けられるという点で、被告人にとって非常に大きな意味を持つ制度です。

しかし、それは決して罪が軽くなるわけではなく、前科も付きます。

そして、猶予期間は、社会からの信頼を回復するための「最後のチャンス」であり、その期間を無事に過ごすことが何よりも重要です。

特に、万が一その期間中に再び罪を犯してしまった場合、「再度の執行猶予」を獲得できる可能性は5%前後という、極めて厳しい現実があります。

この事実を前に、絶望的な気持ちになるかもしれません。

しかし、どのような状況であっても、諦めるのはまだ早いです。早期に専門家である弁護士に相談することが、重要な第一歩です。

示談交渉や再犯防止に向けた具体的な取り組みなど、弁護士にしかできない活動を通じて、執行猶予の獲得や、実刑の回避を目指す道は残されています。

捜査を受けている方や裁判所から起訴状が届いた方は、一人で悩まず、すぐにnac刑事法律事務所にご相談ください。