2025年7月6日

交通事故の弁護士特約とは?メリット・デメリットや使い方など解説

突然の交通事故は、誰にとっても大きな衝撃と不安をもたらすものです。

怪我の治療や車の修理、相手方保険会社とのやり取りなど、考えなければならないことが山積みになり、これからどうなってしまうのかと途方に暮れてしまうのは当然のことです。

警察庁の統計によれば、2023年(令和5年)に発生した交通事故は307,930件にのぼり、死傷者数は368,273人に達しました。

これは19年ぶりに前年を上回る数字であり、決して他人事ではない日本の現実を浮き彫りにしています。

この数字の裏には、一人ひとりの平穏な日常が突然奪われたという事実があります。(出典:警察庁交通局「令和5年中の交通事故の発生状況」)

このような困難な状況において、被害に遭われた方を力強く支える制度が「弁護士費用特約(弁護士特約)」です。

これは、ご自身が加入している自動車保険などに付帯されていることの多い特約ですが、その内容や価値は十分に知られていないかもしれません。

このコラムでは、弁護士費用特約とは何か、どのようなメリットがあり、どう使えばよいのかを、不安な気持ちに寄り添いながら、分かりやすく解説していきます。

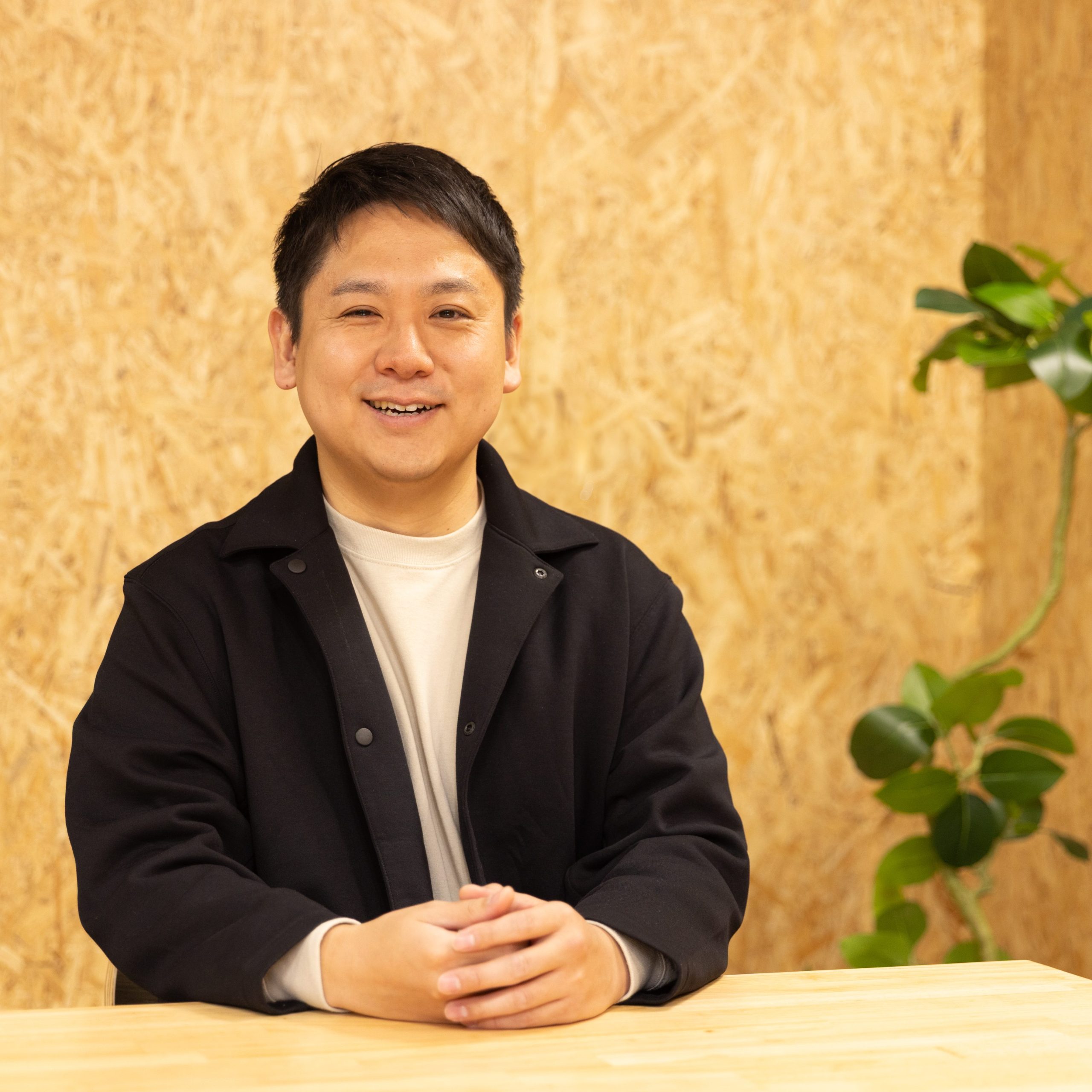

コラム作成者の紹介

愛媛県松山市のnac刑事法律事務所

弁 護 士 中 村 元 起

“元検察官(検事)”としての経験を活かし、起訴する側の事情や刑事事件の筋(流れ)を正確に読み取り、詳しく、かつ、分かりやすくお伝えします。また、刑事事件の経験が豊富なため、今後の展開や相手方の動向の先読みを行い、最適な解決方法のご提案が可能です。

弁護士紹介のページに、自己紹介を兼ねて経歴を記載しております。

愛媛県のみならず、全国各地から相談・依頼を承っておりますので、ご希望の方はお気軽にご連絡ください。

1.交通事故の弁護士特約(弁護士費用特約)とは?

弁護士費用特約とは、自動車保険などの保険契約に任意で付帯できるオプション(特約)の一つです。

その最も重要な役割は、交通事故の被害に遭い、加害者に対して損害賠償を請求するために弁護士に相談したり、交渉を依頼したりする際に必要となる費用を、保険会社が代わりに負担してくれるという点にあります。

具体的には、弁護士への法律相談料や、正式に依頼する際の着手金、そして事件が解決した際に支払う報酬金といった弁護士費用を補償してくれます。

補償される金額には上限があり、一般的には弁護士費用として最大300万円、法律相談料として10万円までと設定されているケースがほとんどです。

死亡事故や重篤な後遺障害が残るような極めて重大な事故を除き、ほとんどの交通事故の弁護士費用はこの300万円の範囲内に収まります。

つまり、この特約を利用することで、被害者は自己負担なく、費用の心配をせずに法律の専門家である弁護士に依頼することができるのです。

この制度は、交通事故の被害者が経済的な負担を理由に泣き寝入りすることなく、正当な権利を主張するための、非常に心強い味方と言えるでしょう。

2.弁護士特約を使える対象者

弁護士費用特約の大きな利点の一つは、補償の対象となる人の範囲が非常に広いことです。

保険を契約した本人だけでなく、その家族も利用できるケースが多く、ご自身が特約を付けていなくても、家族の誰かの保険でカバーされる可能性があります。

特約を利用できる主な対象者は、一般的に以下の通りです。

- 記名被保険者:保険証券に名前が記載されている契約者本人

- 配偶者:法律上の配偶者のほか、内縁関係(事実婚)のパートナーも含まれる場合があります

- 同居の親族:記名被保険者またはその配偶者と同じ家で暮らしている親族

- 別居の未婚の子:記名被保険者またはその配偶者の、別居している未婚(婚姻歴がない)の子

- 契約自動車の搭乗者:事故の際に契約車両に乗っていた人(友人や知人など家族以外も含む)

- 契約自動車の所有者:記名被保険者とは別に、その車の所有者として登録されている人

このように、補償範囲は多岐にわたります。

万が一事故に遭ってしまった場合、ご自身の保険証券を確認するだけでなく、配偶者や同居しているご両親、さらには別居しているお子様の保険に弁護士費用特約が付帯されていないか、必ず確認してみることをお勧めします。

3.弁護士特約のメリット

弁護士費用特約を利用することには、被害者の負担を軽減し、より良い解決へと導くための、いくつもの大きなメリットがあります。

ここでは、その主な4つの利点について詳しく見ていきましょう。

3-1.弁護士費用の自己負担が300万円までかからない

最大のメリットは、弁護士に依頼するための経済的なハードルがなくなることです。

通常、弁護士に依頼すれば数十万円以上の費用がかかります。そのため、賠償金が増額したとしても、弁護士費用を支払うと手元に残る金額が少なくなってしまう、あるいは赤字になってしまう「費用倒れ」を心配して、弁護士への依頼をためらってしまう被害者の方は少なくありません。

弁護士費用特約は、この費用倒れのリスクをほぼ完全に取り除いてくれます。

上限300万円までの補償があるため、被害者は費用の心配をすることなく、安心して示談交渉のプロである弁護士に依頼し、ご自身の正当な権利を主張することができるのです。

3-2.慰謝料などの賠償金の増額が見込める

弁護士に依頼することで、被害者が受け取れる慰謝料などの賠償金が大幅に増額する可能性が高まります。

これは、弁護士が用いる賠償金の算定基準が、保険会社が提示してくる基準とは全く異なるためです。

実は、交通事故の慰謝料を計算するには、3つの異なる基準が存在します。

この事実を知らないと、保険会社の提示額が正当なものだと誤解してしまう可能性があります。

| 慰謝料の算定基準 | 概要 |

| 自賠責基準 | 法律で定められた、人身損害に対する最低限の補償。 |

| 任意保険基準 | 各保険会社が内部的に使用する独自の基準。自賠責基準よりは高い傾向にあるが、法的な拘束力はない。 |

| 弁護士基準(裁判基準) | 過去の裁判例の蓄積に基づき設定された、法的に最も正当とされる基準。3つの基準の中で最も高額になる傾向。 |

加害者側の保険会社は、自社の支出を抑えるため、通常は最も低い「自賠責基準」か、それに近い独自の「任意保険基準」で計算した金額を提示してきます。

被害者の方がご自身で交渉しても、より高額な「弁護士基準」で支払ってもらうことは極めて困難です。

弁護士は、裁判になった場合に認められるであろう「弁護士基準」を根拠に、保険会社と対等に交渉します。

この弁護士基準は、日弁連交通事故相談センターが発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)などにまとめられた、法的に正当性の高い基準です。

弁護士に依頼することで、この最も有利な基準を用いて交渉できるため、最終的に受け取れる賠償金が、個々の事案にもよりますが当初の提示額より高額になることも珍しくありません。

3-3.弁護士に依頼することで早期解決になりやすい

交通事故後の相手方保険会社との交渉は、専門用語も多く、精神的に大きなストレスとなります。

特に、治療に専念しなければならない時期に、慣れない交渉を続けることは心身ともに大きな負担です。

弁護士に依頼すれば、こうした煩雑でストレスの多いやり取りをすべて任せることができます。

被害者の方は、交渉の経過について弁護士から報告を受けつつ、ご自身は治療や仕事、日常生活への復帰に集中することができるのです。

これにより、精神的な負担が大幅に軽減され、結果として早期の解決につながりやすくなります。

3-4.依頼する弁護士は自由に決めることができる

弁護士費用特約を利用する際、「保険会社が紹介する弁護士にしか依頼できないのではないか」と心配される方もいらっしゃいますが、そのようなことはありません。

特約の利用者には、依頼する弁護士を自由に選ぶ権利があります。

これは非常に重要な点です。

なぜなら、法律分野の中でも交通事故は、医学的知識や保険実務など、高度な専門性が要求される分野だからです。

被害者自身が、交通事故案件に精通し、信頼できると感じる弁護士を自ら選ぶことで、安心して交渉を任せることができます。

弁護士は保険会社ではなく、依頼者である被害者の利益だけを考えて行動してくれるのです。

4.弁護士特約を使用のデメリット

弁護士費用特約を利用することについて、「何かデメリットがあるのではないか」とご心配されるかもしれません。

特に、「特約を使うと保険の等級が下がって、翌年からの保険料が上がってしまうのでは?」という不安を抱く方は多いようです。

しかし、結論から申し上げると、弁護士費用特約を利用すること自体にデメリットはほとんどありません。

多くの方が懸念する保険料についてですが、弁護士費用特約のみを利用した場合、それは「ノーカウント事故」として扱われます。

これは、保険を使っても等級のダウンや保険料の値上がりに影響しない事故のことです。

したがって、特約を利用したことが原因で翌年の保険料が上がる心配はないのです。

この事実は、被害者の方が抱く「保険を使うと損をするかもしれない」という心理的な壁を取り払ってくれます。

弁護士費用特約は、将来の保険料に影響を与えることなく、ためらわずに使える、被害者のための強力なツールなのです。

あえて「デメリット」を挙げるとすれば、それは特約を付帯することによって、年間の保険料が数千円程度高くなるという点だけです。

しかし、いざという時に数十万円以上の弁護士費用が補償され、賠償金が数百万円単位で増額する可能性を考えれば、この費用は安心のためのわずかな投資と言えるでしょう。

5.弁護士特約を使用した方が良いケース

弁護士費用特約は多くの交通事故で役立ちますが、中には特約の利用が特に推奨される、あるいは不可欠とも言えるケースが存在します。

5-1.もらい事故の場合

ご自身に全く過失がない「もらい事故」(例えば、信号待ちで停車中に後方から追突されたケースなど)では、弁護士費用特約が極めて重要な役割を果たします。

意外に思われるかもしれませんが、このような被害者に100%過失がない事故では、被害者側の保険会社は、被害者の代理として加害者側と示談交渉を行うことが法律(弁護士法)で禁じられています。

これは、全く落ち度のない被害者が、たった一人で、交渉のプロである加害者側の保険会社担当者と直接やり取りをしなければならないという、非常に不利な状況を生み出します。

この「もらい事故の罠」とも言える状況で、被害者の側に立って対等に交渉してくれる専門家は弁護士しかいません。

弁護士費用特約は、このような最も助けを必要とする立場の被害者が、費用負担なく専門家の支援を得るための、まさに「命綱」となるのです。

5-2.過失割合や賠償金額に不満がある場合

相手方の保険会社から提示された過失割合や賠償金の額に、少しでも「おかしい」「納得できない」と感じた場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。

保険会社は、自社に有利な過去の事例を持ち出して過失割合を主張したり、先述の通り低い基準で計算した賠償額を提示したりすることがよくあります。

弁護士は、事故状況を法的な観点から正確に分析し、適切な過失割合を主張するとともに、裁判基準に基づいた正当な賠償額を算出して、粘り強く交渉を行います。

5-3.相手が無保険の場合

事故の相手方が任意保険に加入していない「無保険」のケースは、交渉が非常に困難になります。

保険会社という交渉窓口が存在しないため、加害者本人と直接やり取りをしなければなりませんが、相手が話し合いを拒否したり、支払い能力がなかったり、連絡が取れなくなったりするリスクが常に伴います。

このような場合、弁護士は内容証明郵便による請求から、訴訟(裁判)といった法的手続きまで、賠償金を回収するためのあらゆる手段を講じることができます。

相手が無保険であると判明した時点で、速やかに弁護士費用特約を利用して専門家に依頼することが賢明です。

5-4.ご自身が加害者となった場合の「刑事弁護費用担保特約」

交通事故で相手に怪我をさせたり、死亡させてしまったりした場合、加害者には民事上の損害賠償責任だけでなく、刑事上の責任も発生します。特に結果が重大な場合、過失運転致死傷罪などで起訴され、刑事裁判を受けなければならない可能性があります。

このような加害者側の刑事手続きにかかる弁護士費用を補償するのが、「刑事弁護費用担保特約」です。

これは、一般的な「弁護士費用特約」とは異なり、加害者の立場になった際の、刑事弁護活動に特化した特別なオプション契約です。

この特約は、被保険者(保険の対象者)が契約車両の運転に起因する事故で他人を死傷させ、刑事訴追(起訴)された場合に、弁護士に依頼するための費用を補償します。

具体的には、以下のような費用が対象となります。

- 法律相談料:刑事手続きについて弁護士に相談する際の費用

- 着手金:弁護活動を正式に依頼する際に支払う費用

- 報酬金:事件が良い結果(不起訴、執行猶予付き判決など)で終了した場合に支払う成功報酬

- その他:接見(面会)のための日当や実費など

補償の上限額は保険会社によって異なりますが、一般的に150万円~300万円程度に設定されています。

ただし、この特約はあくまで刑事「弁護」のための費用を補償するものです。

そのため、裁判で科される罰金や、身柄拘束から解放されるための保釈保証金、被害者遺族に支払う示談金などは、補償の対象外となりますので注意が必要です。

この特約は全ての自動車保険に自動で付いているわけではなく、別途付帯する必要がある特別なオプションです。

万が一の事態に備え、ご自身の保険にこの特約が付いているか、あるいは付帯できるかを確認しておくことは、ドライバーにとって非常に重要と言えるでしょう。

6.弁護士特約を使用できないケース

これまで見てきたように、弁護士費用特約は非常に有用ですが、保険契約の約款で定められた、ごく一部の特定の状況下では利用することができません。

事前にこれらの例外を知っておくことも大切です。

6-1.自然災害の影響で交通事故が発生した場合

地震、津波、噴火、台風、洪水といった大規模な自然災害が原因で発生した事故については、通常、弁護士費用特約の対象外となります。

これは、特定の加害者の過失を問うことが難しい「天災」と見なされるためです。

6-2.事業用の車で交通事故に遭った場合

会社の車やトラック、タクシーなど、業務のために使用する車(事業用車両)を運転中の事故は、弁護士費用特約の対象外となることがあります。

これは、通勤中や業務中の事故は、自動車保険ではなく、まず「労働者災害補償保険(労災保険)」によって対応されるべきものと考えられているためです。

6-3.自転車での事故の場合

自動車保険に付帯する基本的な弁護士費用特約は、その名の通り「自動車」が関わる事故を対象としています。

そのため、自転車同士の事故や、自転車と歩行者の事故など、自動車が一切関与しない事故の場合は、利用できない可能性があります。

ただし、近年では保険商品も多様化しており、「日常生活・自動車事故型」といった、より補償範囲の広い特約も登場しています。

このタイプの特約であれば、自転車事故やその他の日常生活における被害事故もカバーされる場合がありますので、ご自身の保険の契約内容をよく確認することが重要です。

7.弁護士特約の使い方・流れ

弁護士費用特約の利用は、決して難しい手続きではありません。事故に遭われた後、以下の手順に沿って進めるのが一般的です。

7-1.加入している保険に弁護士特約が付帯されているか確認

まず最初のステップは、ご自身の保険に特約が付いているかを確認することです。手元にある保険証券の特約欄をチェックするか、保険会社のカスタマーサービスに電話で問い合わせるのが最も確実です。

この時、ご自身の保険だけでなく、同居のご家族が加入している自動車保険や火災保険などに付帯している特約が利用できる可能性もあるため、忘れずに確認しましょう。

7-2.交通事故案件を得意としている弁護士を探す

次に、依頼する弁護士を探します。

前述の通り、交通事故の分野は非常に専門性が高いため、法律事務所のウェブサイトなどで「交通事故案件」を専門・得意分野として掲げている弁護士に相談することが、良い解決への近道です。

弁護士費用特約では、依頼する弁護士を自由に選ぶ権利が保障されています。いくつかの法律事務所の情報を比較し、信頼できると感じた弁護士を選びましょう。

7-3.保険会社に弁護士特約を使うことを伝える

弁護士に相談・依頼することを決めたら、ご自身が加入している保険会社に連絡し、「今回の事故で弁護士費用特約を利用したい」という意思を明確に伝えます。これは、後の費用支払いをスムーズに進めるために必要な手続きです。保険会社は、特約利用の承認手続きについて案内してくれます。

7-4.弁護士に相談する

選んだ弁護士に連絡を取り、法律相談の予約をします。相談の際には、必ず「弁護士費用特約を利用します」と伝えてください。

そして、正式にその弁護士に依頼することを決めて委任契約を結んだ後は、弁護士費用の請求に関するやり取りは、基本的に弁護士と保険会社との間で直接行われます。

依頼者であるご自身が費用を立て替えたり、複雑な手続きをしたりする必要はありませんので、ご安心ください。

まとめ

交通事故は、最新の統計が示すように、誰の身にも起こりうる、心身ともに大きな負担を強いる出来事です。

被害に遭われた方にとって、弁護士費用特約は、経済的なリスクや将来の保険料値上がりの心配をすることなく、法律の専門家の助けを借りることを可能にする、非常に価値のある制度です。弁護士に依頼することで、保険会社との交渉における不利な立場を解消し、精神的なストレスを軽減させ、そして何よりも、法的に正当な最大限の賠償金を受け取れる可能性が大きく高まります。

もしあなたやご家族が交通事故の被害に遭われ、今後の対応に少しでも不安や疑問を感じていらっしゃるなら、決して一人で抱え込まないでください。

まずはご自身の保険に弁護士費用特約が付いているかを確認し、専門家である弁護士に相談することが、解決への最も確実な第一歩です。

また、万が一事故を起こしてしまい、加害者として今後の刑事手続きや被害者対応にご不安を感じていらっしゃる方も、どうか一人で悩まずに、私たちにご相談ください。弁護士特約の利用に関するご質問も含め、親身に対応させていただきます。