2025年9月21日

不起訴とは?無罪との違いやメリットをわかりやすく解説

警察から連絡があった、家族が逮捕されてしまった――。

ある日突然、刑事事件の当事者になると、これからどうなってしまうのか、強い不安に襲われるのは当然のことです。

インターネットで情報を集める中で、「不起訴」という言葉を目にした方も多いかもしれません。

不起訴処分は、刑事事件の手続きにおいて、ご自身やご家族が目指すべき最も重要な目標の一つです。

この処分を得ることができれば、刑事裁判を回避し、前科がつくことなく、平穏な日常を取り戻すための大きな一歩となります。

この記事では、法律の専門家として、不起訴とは具体的にどのようなものなのか、しばしば混同されがちな「無罪」との違い、不起訴になることのメリット、そして不起訴処分を獲得するために何をすべきかについて、一つひとつ丁寧に、わかりやすく解説します。

先の見えない不安を少しでも和らげ、次にとるべき行動を考えるための一助となれば幸いです。

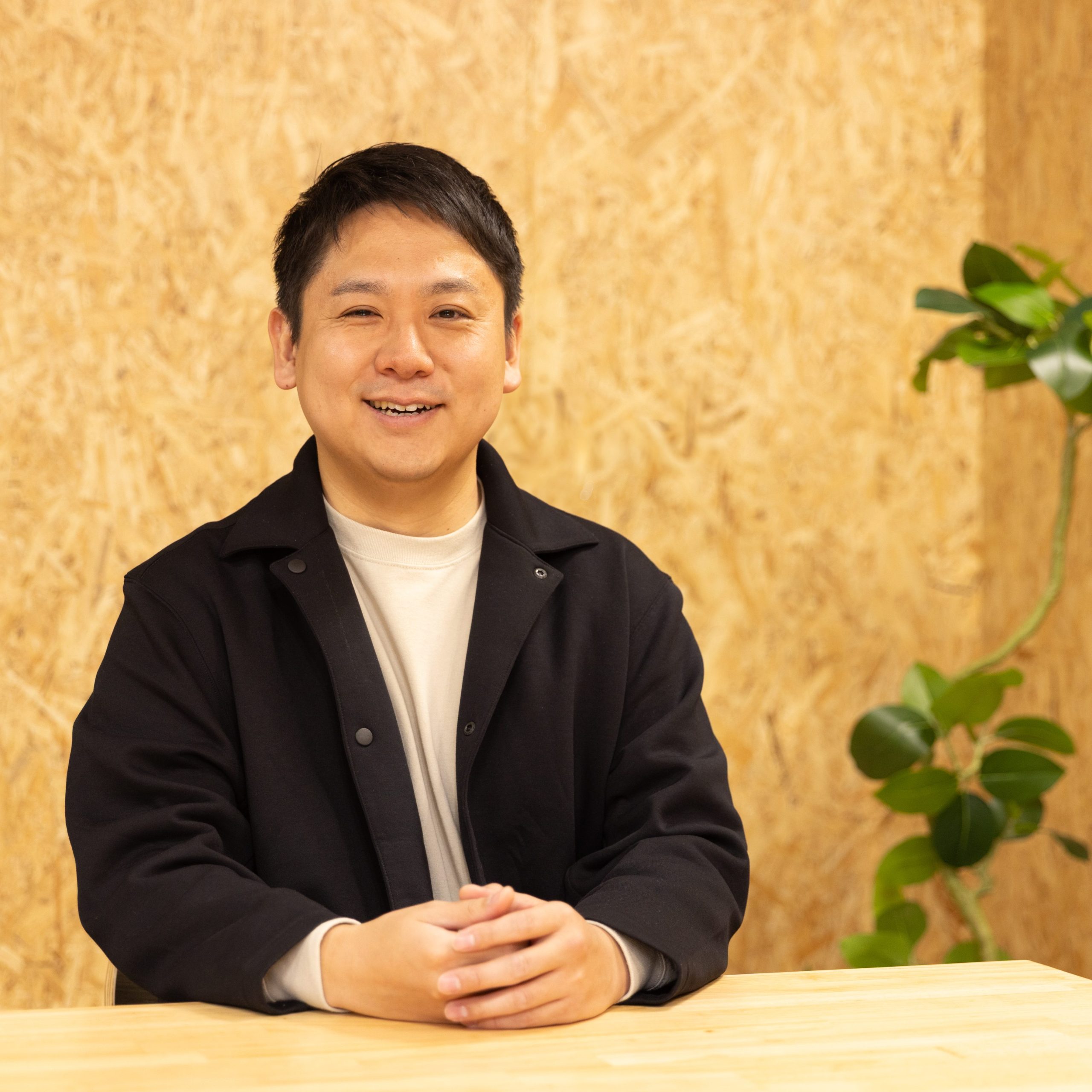

コラム作成者のご紹介

愛媛県松山市のnac刑事法律事務所

弁 護 士 中 村 元 起

“元検察官(検事)”としての経験を活かし、起訴する側の事情や刑事事件の筋(流れ)を正確に読み取り、詳しく、かつ、分かりやすくお伝えします。また、刑事事件の経験が豊富なため、今後の展開や相手方の動向の先読みを行い、最適な解決方法のご提案が可能です。

弁護士紹介のページに、自己紹介を兼ねて経歴を記載しております。

愛媛県のみならず、全国各地から相談・依頼を承っておりますので、ご希望の方はお気軽にご連絡ください。

1. 不起訴とは

不起訴とは、検察官が、警察から送られてきた事件について捜査した結果、「起訴しない」と決定する処分のことです。

日本の刑事手続きでは、ある人物を刑事裁判にかけるかどうかを判断する権限は、検察官だけが持っています。

これを「起訴独占主義」といいます。警察がどれだけ捜査をしても、最終的に裁判にかける(起訴する)かどうかは検察官が判断するのです。

検察官が不起訴の判断を下した場合、その事件は刑事裁判に進むことなく終了します。

つまり、裁判官によって有罪か無罪かが判断される法廷に立つ必要がなくなり、刑罰を科されることもありません。

もし逮捕・勾留されて身柄を拘束されていた場合でも、不起訴処分が決定した時点ですぐに釈放され、社会生活に戻ることができます。

2. 不起訴がわかるまでの流れと期間

刑事事件が発生してから不起訴の判断が下されるまでには、法律で定められた手続きと時間制限があります。

この流れを理解することは、ご自身の状況を把握し、適切な対応をとる上で非常に重要です。

| 手続きの段階 | 担当機関 | 期間 | 内容 |

| 1. 捜査・逮捕 | 警察 | – | 事件が発生し、警察が捜査を開始します。必要に応じて被疑者を逮捕します。 |

| 2. 送致 | 警察 → 検察庁 | 逮捕から48時間以内 | 警察は、逮捕した被疑者の身柄と捜査資料を検察庁に送ります。これを「送致」といいます。 |

| 3. 勾留請求 | 検察官 → 裁判所 | 送致から24時間以内 | 事件を受け取った検察官は、被疑者を取り調べ、さらに身柄を拘束して捜査を続ける必要があると判断した場合、裁判官に「勾留」を請求します。 |

| 4. 勾留決定・捜査 | 裁判所・検察官 | 原則10日間 | 裁判官が勾留を認めると、被疑者は原則として10日間、警察署の留置場などで身柄を拘束されます。この間、検察官は捜査を進めます。 |

| 5. 勾留延長 | 検察官 → 裁判所 | さらに最大10日間 | やむを得ない事情がある場合、検察官の請求により、一度だけ勾留期間を延長できます。延長期間は最大10日間です。 |

| 6. 最終処分 | 検察官 | 逮捕から最大23日以内 | 検察官は、勾留期間が満了するまでに、集まった証拠などをもとに、被疑者を起訴するか、不起訴にするかを最終的に判断します。 |

この表が示すように、逮捕されてから検察官が起訴・不起訴を判断するまでの期間は、最長でも23日間です。

この期間は、単なる手続き上の時間ではありません。不起訴処分を獲得するための弁護活動を行える、極めて重要な時間です。

日本の刑事裁判では、一度起訴されてしまうと有罪になる確率が99.9%以上とも言われており、裁判で無罪を勝ち取ることは非常に困難です。

したがって、不起訴を目指すためには、この限られた時間の中で、いかに迅速かつ効果的な行動をとれるかが鍵となります。

3. 不起訴処分と無罪の違い

「不起訴」と「無罪」は、どちらも結果として刑罰を受けないという点では共通していますが、その意味合いや手続きは全く異なります。

この違いを正しく理解することは、ご自身の状況を正確に把握するために不可欠です。

| 比較項目 | 不起訴処分 | 無罪判決 |

| 決定する機関 | 検察官 | 裁判官 |

| 決定される段階 | 捜査段階 | 刑事裁判の判決 |

| 刑事裁判の有無 | 開かれない | 開かれる |

| 罪の認定 | 犯罪の嫌疑が残る場合もある(起訴猶予など) | 犯罪の証明がなかったと公的に認定される |

| 記録 | 前科はつかないが、前歴は残る | 前科も前歴もつかない |

3-1. 刑事裁判が行われるかどうか

不起訴と無罪の最も大きな違いは、刑事裁判が開かれるかどうかです。

不起訴処分は、捜査段階で検察官が「裁判にかける必要はない」と判断するものです。

そのため、不起訴になれば、その事件に関する刑事手続きはそこで終了し、法廷に立つことはありません。

一方、無罪判決は、検察官が起訴した事件について、刑事裁判での審理を経た結果、裁判官が「有罪とするだけの証拠がない」と判断して下す判決です。

つまり、無罪判決を得るためには、起訴された上で、時間的にも精神的にも大きな負担となる刑事裁判を最後まで戦い抜かなければなりません。

3-2. 犯罪を犯したと認めらるかどうか

次に重要な違いは、犯罪行為の認定に関するニュアンスです。

無罪判決は、「被告人は罪を犯していない」ということを裁判所が公的に認めるものです。

これは、検察官が提示した証拠では、合理的な疑いを差し挟む余地なく有罪であると証明できなかったことを意味します。

これに対し、不起訴処分は、必ずしも「罪を犯していない」と断定するものではありません。

後述するように、不起訴処分にはいくつかの種類があり、中には「犯罪の証拠は十分にあるが、今回は起訴を見送る」という判断(起訴猶予)も含まれます。

この違いは、「前科」と「前歴」という記録にも関係します。

- 前科:刑事裁判で有罪判決(執行猶予付き判決や罰金刑も含む)を受けた場合に残る記録です。

- 前歴:犯罪の疑いをかけられ、警察や検察の捜査対象になったという事実が残る記録です。

不起訴処分の場合、有罪判決ではないため前科はつきません。

しかし、捜査の対象になったという事実は残るため、前歴はつきます。

4. 不起訴処分の種類

不起訴処分と一言でいっても、その理由は一つではありません。検察官が不起訴とする理由は、大きく分けていくつかの種類があります。

4-1. 犯罪をした事実が認定できない場合

捜査の結果、被疑者が罪を犯したと立証することが困難である、または明白に犯人ではないと判断された場合です。

これには主に2つのケースがあります。

4-1.1. 嫌疑なし

捜査の結果、被疑者が犯人でないことが明らかになった場合や、そもそも犯罪事実が存在しなかったことが判明した場合の処分です。

例えば、確実なアリバイが証明されたり、真犯人が見つかったりした場合がこれにあたります。これは、疑いが完全に晴れたことを意味します。

4-1.2. 嫌疑不十分

被疑者に犯罪の疑いはあるものの、刑事裁判で有罪を立証するための証拠が十分ではないと検察官が判断した場合の処分です。

証拠が不十分なまま起訴しても、無罪判決となる可能性が高いため、検察官は起訴を断念します。

容疑を否認している事件で不起訴となる場合、多くはこの嫌疑不十分が理由となります。

4-2. 嫌疑があり起訴猶予にする場合

不起訴処分の中で、実務上最も多く、また弁護活動において最も重要となるのが「起訴猶予」です。

起訴猶予とは、犯罪を犯した疑いが十分にあり、証拠も揃っているものの、検察官が諸般の事情を考慮して、あえて起訴しないという処分です。

この判断の根拠となるのが、刑事訴訟法の第248条です。

刑事訴訟法第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

この条文が示すように、検察官は単に証拠の有無だけでなく、

- 犯人の性格、年齢、境遇(家庭環境や仕事など)

- 犯罪の軽重や態様

- 犯罪後の状況(深く反省しているか、被害者と示談が成立しているかなど)

といった様々な事情を総合的に考慮し、起訴するかどうかを裁量で決めることができます。

これを「起訴便宜主義」といいます。

法務省が公表している犯罪白書によれば、不起訴処分となった人のうち、その多くがこの起訴猶予を理由としています。

これは、たとえ罪を犯してしまった場合でも、その後の適切な対応によって、起訴を回避できる可能性が十分にあることを示しています。

4-3. 訴訟条件が満たされていない場合

刑事裁判を行うための法律上の条件が整っていない場合にも、不起訴となります。

例えば、以下のようなケースです。

- 被疑者が死亡した場合

- 公訴時効が成立している場合

- 名誉毀損罪や器物損壊罪など、被害者の告訴がなければ起訴できない「親告罪」で、告訴がなかったり、取り下げられたりした場合

4-4. 年齢や責任能力で罪とならない場合

被疑者の行為が、法律上、犯罪として成立しない場合も不起訴となります。

- 刑事未成年:行為時に14歳未満であった場合、刑事責任を問われません。

- 心神喪失:精神の障害により、善悪の判断がつかない、または自分の行動を制御できない状態で行為に及んだ場合、責任能力がないとされ、処罰されません。

5. 不起訴のメリット

不起訴処分を獲得することには、今後の人生を左右するほどの大きなメリットがあります。

5-1. 前科がつかない

最大のメリットは、前科がつかないことです。前科は、一度ついてしまうと法律上の資格制限(特定の職業に就けなくなるなど)を受けたり、就職活動で不利になったりする可能性があります。

また、将来再び何らかの事件に関わってしまった際に、より重い処分を受ける一因となることもあります。不起訴処分によって、これらの不利益をすべて回避することができます。

5-2. 刑事裁判が開かれない

不起訴になれば、刑事裁判を受ける必要がなくなります。

刑事裁判は、判決が出るまでに数ヶ月から、複雑な事件では数年かかることもあり、その間、仕事や学業を続けながら裁判所に出廷しなければなりません。

こうした時間的、経済的、そして精神的な負担から解放されることは、非常に大きなメリットです。

5-3. 解雇や退学などの不都合を回避できる

刑事事件で有罪判決を受けたことが勤務先や学校に知られれば、就業規則や校則に基づき、解雇や退学といった厳しい処分を受ける可能性があります。

不起訴処分であれば、有罪判決という重い事実がないため、こうした最悪の事態を回避できる可能性が格段に高まります。

早期に事件が終結することで、社会生活への影響を最小限に抑えることができるのです。

6. 不起訴のデメリット

多くのメリットがある不起訴処分ですが、一点だけ留意すべき点があります。

それは、前歴が残るということです。

前述の通り、前歴とは捜査機関に捜査対象とされた記録であり、前科とは異なります。

前歴が残ることによって、直ちに法律上の不利益が生じるわけではありません。

しかし、将来万が一、別の事件で捜査を受けることになった場合、検察官が処分を判断する際に、過去の前歴が不利な事情として考慮される可能性は否定できません。

特に、全く身に覚えのない容疑をかけられた方にとっては、不起訴処分では納得できず、裁判で無実を証明したい(無罪判決を得たい)というお気持ちになるかもしれません。

しかし、起訴されれば有罪になる可能性が極めて高いという現実を踏まえると、まずは不起訴処分を獲得し、事件を早期に終結させることが、現実的な最善の選択となるケースがほとんどです。

7. 不起訴処分になるためにするべきこと

では、具体的に不起訴処分を獲得するためには、どのような行動をとればよいのでしょうか。

ご自身の状況に応じて、とるべき対応は異なります。

7-1. 犯罪をしたと疑われている場合

ご自身が罪を犯しておらず、無実を主張する場合には、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」による不起訴を目指します。

7-1.1. 犯罪時刻のアリバイを証明する

無実を証明する最も強力な証拠はアリバイです。

事件があったとされる時間に、ご自身がどこで何をしていたかを客観的に示す証拠(防犯カメラの映像、GPS記録、一緒にいた人の証言など)を集め、捜査機関に提出することが重要です。

7-1.2. 供述調書で不利にならないよう取り調べに対応する

警察や検察の取り調べは、密室で長時間にわたって行われることもあり、精神的に大きなプレッシャーがかかります。

捜査官の誘導に乗ってしまったり、早く解放されたい一心で、事実に反する内容や自身に不利な内容が書かれた供述調書に署名・押印してしまったりするケースは少なくありません。

一度作成された供述調書の内容を後から覆すことは非常に困難です。

取り調べにおいては、黙秘権という話したくないことは話さなくてよい権利が保障されています。

曖昧な記憶や事実と異なる点については、安易に認めず、毅然とした態度で対応することが大切です。

7-2. 罪を犯したと認めている場合

ご自身が罪を犯したことを認めている場合には、「起訴猶予」による不起訴を目指すことになります。

そのためには、検察官に「今回は起訴する必要がない」と判断してもらうための活動が重要になります。

7-2.1. 示談交渉を進める

被害者がいる犯罪(窃盗、傷害、痴漢など)において、示談の成立は不起訴の判断に極めて大きな影響を与えます。

示談とは、加害者が被害者に対して謝罪し、被害弁償として示談金を支払うことで、当事者間で和解することです。

被害者が加害者を許し(宥恕)、被害届や告訴を取り下げるという内容の示談が成立すれば、検察官は「当事者間で問題は解決しており、被害者の処罰感情も薄れている」と判断し、起訴猶予とする可能性が非常に高くなります。

例えば、愛媛県の迷惑行為防止条例に違反するような事案でも、被害者への真摯な謝罪と被害弁償は、処分を軽くするために非常に有効です。

7-2.2. 反省文を記載する

自らの行為を深く反省していることを示すために、反省文を作成し、検察官に提出することも有効な手段です。

なぜ事件を起こしてしまったのか、被害者にどう思っているか、そして二度と過ちを繰り返さないために今後どうしていくのかを具体的に記すことで、更生の意欲を伝えることができます。

7-2.3. 弁護士へすぐ依頼をする

不起訴処分を獲得するためには、できる限り早い段階で弁護士に依頼することが何よりも重要です。

特に、罪を認めている場合の示談交渉や、無実を主張する場合の取り調べへの対応には、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。

多くの場合、警察は加害者本人に被害者の連絡先を教えてくれません。

しかし、弁護士が間に入ることで、示談交渉のために連絡先を開示してもらえる可能性が高まります。

また、感情的になりがちな当事者同士の交渉を、弁護士が冷静かつ法的に適切な形で進めることで、円滑な示談成立が期待できます。

さらに弁護士は、示談の成立や本人の反省といった有利な事情をまとめた意見書を作成し、検察官に提出することで、不起訴処分が相当であることを論理的に主張します。

逮捕から最大23日間という限られた時間の中で、これらの活動を迅速かつ的確に行うためには、刑事事件の経験が豊富な弁護士の力が不可欠なのです。

8. 不起訴処分を目指すなら、弁護士にご相談ください

ご自身やご家族が警察の捜査を受けており、不起訴処分を獲得できるかどうか、大きな不安を感じていらっしゃるのではないでしょうか。

不起訴処分を得るためには、被害者の方との示談を成立させたり、検察官にご自身にとって有利な事情を主張したりすることが極めて重要です。

そのためにも、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談し、適切な弁護活動を早期に開始することが、不起訴処分につながる第一歩となります。

当事務所では、LINEでのご相談も受け付けております。全国どこにお住まいの方からのご相談にも対応しておりますので、不起訴処分を獲得するための具体的な見通しや、取るべき対応についてアドバイスをさせていただきます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

【コラムをご覧になった方へ】

LINEまたはお問い合わせフォームからお問い合わせの際に「コラムを見た」とお伝えいただきますと、通常30分5,500円の初回相談を、60分5,500円でご案内いたします。

不起訴処分を目指すには、事件の経緯を詳しくお伺いし、今後の対応を慎重に検討する必要があります。

時間を気にせずお話しいただけるよう設けた特典ですので、ぜひご活用ください。

※お電話でのお問い合わせは電話代行サービスにて承っております。

そのため、お電話口で本特典についてお申し出いただいても対応いたしかねます。

また、特典の詳細についてお電話でお尋ねいただいてもお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

大変恐れりますが、特典をご利用の際は、必ずLINEまたはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※ご相談内容が当事務所のサポート範囲外である場合や、弁護士の都合によりご相談をお受けできないこともございます。

あらかじめご了承ください。